SILONE. La metafora del viaggio della vita nell'Incontro con uno strano prete

Una riflessione antropologica sul celebre testo che continua a meravigliare e far pensare

LA METAFORA DEL VIAGGIO DELLA VITA

NELL’INCONTRO CON UNO STRANO PRETE DI SILONE

Una riflessione antropologica sul celebre testo che continua a meravigliare e far pensare

Alessandro Lembo[1]

Il mio pensiero si è sviluppato intorno all’intuizione centrale che nell’incontro di don Orione con il giovane Ignazio Silone, e nel celebre viaggio che ne è seguito, si possa rintracciare una metafora efficace di quel viaggio esistenziale che conduce a una vita riuscita, nonché le virtù pedagogiche di coloro che possono essere riconosciuti guide degne in questo cammino. Nel rintracciare queste virtù mi sono spesso ispirato alla proposta pedagogica di Antonio Bellingreri – riprendendone in alcuni passaggi ampi passi -, recente lettura che ho avuto la fortuna di incontrare e nella quale mi sembra di riconoscere una rielaborazione laica dell’arte di educare, che partendo da una visione libera da preconcetti, si permette di sfociare in conclusioni pienamente in sintonia con le proposte della migliore tradizione dell’antropologia cristiana[2].

L’idea è di far parlare il testo stesso di Silone riprendendone con libertà ampi stralci, che propongo come attuazione concreta delle riflessioni che vado elaborando[3]. Questo comporterà la ripetizione di alcuni passaggi, che però intervengono in un contesto differente.

La Vita come viaggio

Gli esperti delle tendenze e degli umori della società, i cervelloni delle inchieste e dei sondaggi, sembrano dire che il nostro potrebbe essere chiamato ‘il mondo della buccia’, nel senso che rischiamo di vivere in superficie!

Non so se sia un rischio che corriamo oggi più che in altri tempi. Forse si. Comunque, è un rischio di ogni tempo. Vuoi perché la buccia può avere una sua forma di bellezza e potremmo essere tentati di fermarci ad essa. Vuoi perché la buccia è ‘brutta’, fa paura e confrontarsi con essa non è proprio il massimo.

Tuttavia, non ci si può fermare alla buccia, bella o brutta che sia. L’esperienza di chi ha vissuto con intensità la sua vita ci insegna che la buccia ha senso solo come trasparenza della profondità che racchiude. Non è scontato arrivare al nocciolo del frutto, dove è racchiusa la vita.

Mi considero un uomo, per bontà di Dio e per coraggio mio, con un’esperienza ragionevolmente lieta della vita e tuttavia con un’esperienza acuta della malinconia. Non credo di essere ‘malato’, almeno non per questo.

La condizione umana resta segnata dalla malinconia. Nessuna delle immagini con cui ci confrontiamo nel corso dell’esistenza sembra rivelare pienamente la nostra forma personale, il nostro nome. Sembrano anzi prevalere le esperienze di misconoscimento: ci troviamo spesso dopo molti erramenti e non senza soffrire, faccia a faccia con immagini stravolte di noi, immagini in cui non ci riconosciamo, che velano piuttosto che ri-velare il nostro vero volto[4].

È un’esperienza – non necessariamente patologica – di misconoscimento di sé che si esprime in un’inquietudine permanente. Per un verso è la sensazione di non essere mai presso di sé, a casa propria nella propria dimora; per un altro verso è la coscienza, o forse l’intuizione, di una mancanza, che è causa di sofferenza.

La malinconia, se volete, è nostalgia di casa.

La malinconia nell’incredibile definizione di una bambina di undici anni «è l’amore che rimane»[5]. È ciò che si prova quando un’esaltante esperienza d’amore non è tutta lì presente davanti a noi ma non è nemmeno assente: è presente in modo altro, con il carico di frutti che ha lasciato.

La malinconia, ad esempio, è il residuo di una sana esperienza di lutto. La malinconia non paralizza la voglia di vivere ma può rendere più capaci di apprezzare la vita nelle sue infinite sfumature.

Crescere, la vita, è un cammino verso casa. Un passaggio dal sì anonimo al sé autentico. La nostalgia può esserne bussola o sconfinare nella disperazione.

Il viaggio dalla superficie, cioè da una situazione in cui viviamo dispersi, accontentandoci di immagini distorte di noi, che tradiscono il nostro vero nome, al nocciolo, alla profondità, è un viaggio: difficile; bello; la cui metà è essere casa con se stessi: ri-trovarsi.

I cammini migliori non si fanno soli, abbiamo bisogno di compagni, in alcuni momenti anche di guide.

Vi propongo un incontro che si svolge soprattutto in viaggio, ma non solo, proprio come metafora di questo viaggio esistenziale, per ‘succhiare’ da questa esperienza tracce, segnali, atti ad orientare un cammino riuscito.

Don Orione e Ignazio Silone: Incontro con uno Strano Prete

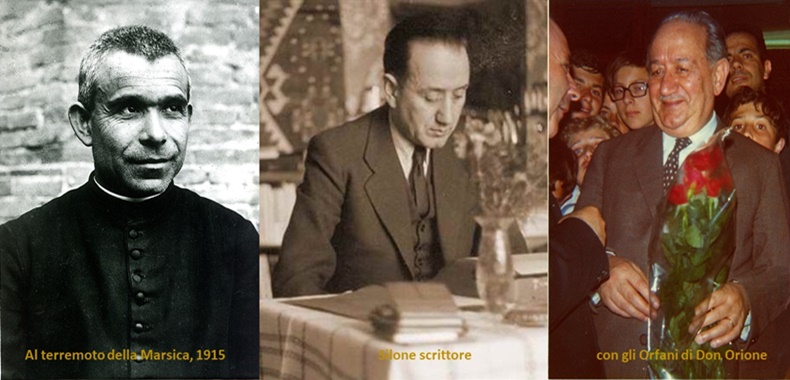

L’episodio che, a mio parere, rivela il volto più bello di don Orione, i suoi tratti più significativi, affonda le sue radici nella conca del Fucino, dove non a caso si è voluto collocare il Meeting dei giovani nell’anno del centenario del terremoto che ha devastato la Marsica.

Vuoi avere in breve una sintesi della personalità di don Orione? Leggi l’incontro che l’adolescente Silone ha avuto con lui.

Non guardare subito alle opere che don Orione ha realizzato. Siamo presenti in cinque continenti. Don Orione ha ricevuto importanti incarichi dai Papi, ha influito sulla vita politica del suo tempo. È importante, ma se vuoi trovare il don Orione più vero leggi la cronaca di quel viaggio, leggi quel racconto filtrato dagli occhi, dalle esigenze, dalle durezze e dall’esperienza di un adolescente di sedici anni.

Perché questo incontro possa servire, in conformità all’intento dichiarato, come metafora del viaggio della vita, mi è necessario riassumere in pochi passaggi il breve testo che Silone ci ha lasciato, per poi riprenderlo liberamente ‘a spezzoni’. Spero ne risulti, per chi non avesse mai letto l’opuscoletto in questione, un desiderio intenso di una lettura continuata e personale. Per i tanti che l’avessero già letto, una rilettura che potrà rivelare ‘perle’ sfuggite precedentemente.

Secondo Tranquilli, in arte Ignazio Silone, è uno dei numerosi ragazzi che, nel tragico terremoto della Marsica, restò orfano. In uno dei dolorosi giorni successivi il terremoto, mentre all’incirca quindicenne si faceva strada in lui la consapevolezza di quello che era accaduto, scavando ferite che non lo avrebbero mai del tutto lasciato, e il cui eco è molto evidente nei tanti romanzi che ha scritto, ha visto «uno strano prete» aggirarsi tra le macerie del suo paese. Piccolo, sporco, coraggioso. Che salvava i bambini. Lo ammirò di quell’ammirazione di cui sono capaci gli adolescenti, quell’ammirazione senza mezze misure tipica di quella affascinante età. Un’ammirazione resa ancor più radicale - come spesso si radicalizzano anche la rabbia e l’odio a quell’età – dalla tragedia del lutto e della distruzione lasciati dal terremoto.

I giorni passano, Silone non pensa più a quel prete. È rimasto solo con la nonna, il nuovo anno scolastico è alle porte: l’unica soluzione è andare in un collegio retto da «zelanti religiosi» di una congregazione di recente fondazione. A Roma. Il ragazzo lascia le sue valli e il suo paese e approda nella grande Roma. Il ‘salto’ che ha vissuto, tenendo conto delle differenze dei tempi, si può paragonare a quello che oggi implicherebbe un viaggio oltre oceano.

A Roma succede qualcosa che comporta l’espulsione dal collegio.

In realtà si tratta solo di una fuga ‘imposta’ dalla tristezza e dall’angoscia, durante la quale il ragazzo non compie nessuna delle ‘nefandezze’ che i suoi educatori sospettano. Tuttavia l’evento è supposto tanto grave e scabroso da compromettere la possibilità che il ragazzo sia ricevuto in qualsiasi altro collegio.

A sorpresa, giunge la notizia che un certo don Orione è disposto ad accogliere questo ragazzo che sembra ‘averla fatta grossa’.

Quando il ragazzo lo viene a sapere ‘non sta nella pelle dalla felicità’ e si prepara all’incontro con don Orione. Un disguido di comunicazione, il tempo trascorso, la situazione diversa – don Orione non è più in mezzo alle macerie, ma ripulito e vestito da prete ‘normale’ – fanno si che il ragazzo non riconosca don Orione e lo scambi per un «piccolo e insignificante prete qualsiasi», non l’eroe che aveva visto l’anno prima tra le rovine. Durante il viaggio l’incomprensione viene fuori; segue una notte di dialogo e di condivisione che - cosi testimonia Silone ormai uomo maturo – ha segnato per sempre la sua vita.

Ci sono incontri che hanno il potere di cambiarci la vita. Ci sono sguardi che ci penetrano nel cuore e spalancano orizzonti che non sospettavamo.

Ci sono parole che si incidono nel cuore, che lo incidono come il bastone di Mosè nella dura roccia di Meriba, liberando una sorgente di novità che ha la forza di cambiare il corso dell’esistenza.

Cosa aveva don Orione per essere un uomo così?

Cosa dobbiamo cercare per diventare uomini di questa pasta?

Cosa dobbiamo cercare negli altri che incontriamo, per poterci loro affidare?

Un cammino difficile ma anche bello

Il viaggio è difficile perché tutti facciamo i conti con tre tipi di ferite, che possono essere più o meno profonde:

Ferite nell’amore

Secondo la felice definizione di Bellingreri vi propongo di chiamare il primo e fondamentale bisogno dell’uomo, quello impellente che sta un po’ sotto tutti gli altri, bisogno di intimità.

Il bisogno di esistere sapendosi accolti, stimati, conosciuti nel cuore, solo per il fatto di essere, senza meriti, senza conquiste, perché siamo noi.

Anche nei casi in cui l’esperienza del trauma, del rifiuto, dell’abbandono, non è così netta come si verifica in alcune storie drammatiche, spesso, nelle relazioni si sperimenta un’incapacità di sintonizzazione, che non fa sentire la persona pienamente accolta; lasciando il dolore segreto di «non vivere nel cuore di qualcuno», dolore che può esplodere più avanti in alcune svolte della vita.

Ferite nell’intelligenza

Cos’è l’intelligenza? Si misura con la capacità di risolvere i problemi di analisi matematica? Qualcosa sì, ma non tutto!

L’intelligenza si manifesta nella capacità di cercare e attingere la verità delle cose, della realtà che ci circonda. Si manifesta nella capacità di sperimentare tutte le realtà, anche quelle minime, come qualitativamente superiori: non esiste altra qualità umana che consenta di intensificare la vita e di vivere lietamente, con una certa letizia. Invece il progressivo ottundimento dell’intelligenza la fa diventare una facoltà con le ali tarpate, una facoltà, nel migliore dei casi, solo funzionale, incapace di cogliere la realtà profonda e, soprattutto, il nesso che c’è tra le piccole realtà e la realtà tutta. È mortificata la capacità di far sintesi. Si perde la capacità di intuire il senso.

Questa mortificazione dell’intelligenza si rivela ipoteca di schiavitù: chi è seriamente minato in questa capacità più o meno consapevolmente sarà schiavo, capace anche delle azioni più stupide e spietate. Perché, quando non capiamo il senso, diventiamo manipolabili. E quanti esempi abbiamo nel giorno d’oggi e nella storia[6].

Ferite nello spirito

Lo spirito è diverso dalla psiche. Questa è il principio di vita del corpo, quando cessa la vita del corpo cessa l’esistenza della psiche. Lo spirito va oltre il corpo, lo spirito è quella capacità di entrare in relazione che non è legata solo alla dimensione del corpo, che trascende le facoltà strettamente corporali e che gli animali non hanno. È tanto nota, quanto significativa, la constatazione dell’incapacità degli animali di sorridere.

Il sorriso è manifestazione dello spirito.

«Lo spirito è una dimora costituita dal dialogo ininterrotto con ciò che più conta».

Le ferite nello spirito si hanno quando questo dialogo interiore non è autentico. Cioè quando nella vita non ci sono delle figure di riferimento stabili, ma solo transitorie; o quando si finisse per fare riferimento solo a figure idealizzate ma non reali. In questi casi lo spirito diviene dimora deserta, si resta consegnati a una brutta forma di solitudine.

Sono incontri con eventi, situazioni e persone che possono rendere il cammino difficile.

Sono gli incontri con persone che creano misconoscimento, che ci allontanano dalla verità di noi stessi e che si possono riconoscere dai sentimenti ad essi associati, che possono essere più o meno coscienti:

Ero ai suoi piedi come un cane battuto. «Niente», balbettavo, «monsignore, proprio niente».

Per conto mio, in quel momento, desideravo solo la fine della penosa conversazione. Al resto avrei pensato più tardi. L'avvenire mi era del tutto indifferente. Desideravo solo di alzarmi, di andarmene altrove, di non vedere più quei piedi[7].

Ma sono anche gli incontri con eventi che, comunque, si ripercuotono sulle relazioni:

Era appena un anno dopo il terremoto. Ne ero ancora sgomento […]

Accadde in questo modo: durante l'ora della ricreazione, entrò nel cortile un camion, carico di carbone e l'autista tardò a richiudere il cancello; nel breve intervallo, io mi sentii, alla lettera, "aspirato" da quel vuoto… Presi alloggio in una soffitta di un piccolo albergo, vicino alla stazione. Vi rimasi tre giorni, tre interminabili giorni, tre giorni di noia e di angoscia. Non sapevo che fare, come usufruire dell'improvvisa "libertà"…. Ecco, pensavo, così è la vita, ormai sono un uomo perduto. Avessi almeno saputo perché . Il terzo giorno fui "prelevato" nella mia camera da un poliziotto e ricondotto in collegio. Ero in un imbarazzo spaventevole e sperai che un provvidenziale infortunio stradale me ne liberasse. Desideravo morire[8].

Un cammino bello

Ma ci sono anche incontri in cui si fanno assaggi della bellezza del cammino stesso e soprattutto incontri in cui si intravede – sempre per adombramenti – il fascino della meta. Intuiamo il nostro vero volto. Dobbiamo avere la fortuna di incontrare persone autentiche, ma anche il coraggio e la volontà di riconoscerle. Lo diremo. Sono questi incontri che hanno la forza di avviare e sostenere il cammino verso casa.

Anche gli incontri con persone capaci di generare la vita si riconoscono per i sentimenti ad essi associati:

«Ti piace andare da don Orione?», mi chiese. «Hai mai sentito parlare di lui?».

«Oh, sì», gridai entusiasta.

Una di quelle mattine grigie e gelide, dopo una notte insonne, assistei ad una scena assai strana. Un piccolo prete sporco e malandato con la barba di una decina di giorni, si aggirava tra le macerie attorniato da una schiera di bambini e ragazzi rimasti senza famiglia. Invano il piccolo prete chiedeva se vi fosse un qualsiasi mezzo di trasporto per portare quei ragazzi a Roma. La ferrovia era stata interrotta dal terremoto, altri veicoli non vi erano per un viaggio così lungo. In quel mentre arrivarono e si fermarono cinque o sei automobili. Era il re, col suo seguito, che visitava i comuni devastati. Appena gli illustri personaggi scesero dalle loro macchine e si allontanarono, il piccolo prete, senza chiedere il permesso, cominciò a caricare sopra una di esse i bambini da lui raccolti. Ma, come era prevedibile, i carabinieri rimasti a custodire le macchine, vi si opposero; e poiché il prete insisteva, ne nacque una vivace colluttazione, al punto da richiamare l'attenzione dello stesso sovrano. Affatto intimidito, il prete si fece allora avanti, e col cappello in mano, chiese al re di lasciargli per un po' di tempo la libera disposizione di una di quelle macchine, in modo da poter trasportare gli orfani a Roma, o almeno alla stazione più prossima ancora in attività. Date le circostanze, il re non poteva non acconsentire.

Assieme ad altri, anch'io osservai, con sorpresa e ammirazione, tutta la scena. Appena il piccolo prete col suo carico di ragazzi si fu allontanato, chiesi attorno a me: «Chi è quell'uomo straordinario?». Una vecchia che gli aveva affidato il suo nipotino, mi rispose: «Un certo don Orione, un prete piuttosto strano[9]». […]

Ma non sono solo i sentimenti ‘piacevoli’ ad essere ‘utili’, ‘buoni’; anche quei sentimenti che di solito vorremmo evitare, possono essere preziosi, possono essere rivelatori di questi incontri positivi…

Rimasi assai male all'inattesa rivelazione, mi sentii spregevole e vile. Nascosi subito il giornale e balbettai alcune scuse per la mia presunzione di poc'anzi, per avergli lasciato trasportare le valigie ed il resto. Egli sorrise e mi confidò la sua felicità di poter talvolta portare valigie per ragazzi impertinenti come me. Adoperò anzi un'immagine che mi piacque enormemente e mi commosse. «Portare le valigie come un asinello», disse esattamente. E mi confessò: «La mia vera vocazione, è un segreto che voglio rivelarti, sarebbe poter vivere come un autentico asino di Dio, come un autentico asino della Divina Provvidenza». Allora gli confidai che l'asino era la bestia che di gran lunga preferivo. «Non i ridicoli asinelli dei giardini pubblici», gli spiegai, «ma i veri asini, quelli dei cafoni. Tra l'altro», aggiunsi, «li trovo molto intelligenti. Sembrano apatici, perché sono antichissimi, ma sanno tutto. Sanno come i cafoni della terra», aggiunsi per spiegare interamente il mio pensiero. «Di solito però si parla di cafoni come di persone ignoranti», disse don Orione. «Essi sanno di aver fame, che è l'essenziale», io spiegai. Ebbi allora l'impressione di aver stabilito con lui un buon contatto, serio e disinvolto[10].

Sentivo un piacere infinito a udirlo parlare in quel modo; provavo una pace e una serenità nuove.

Ciò che di lui, nel ricordo, mi è rimasto più impresso, era la pacata tenerezza dello sguardo. La luce dei suoi occhi aveva la bontà e la chiaroveggenza che si ritrova talvolta in certe vecchie contadine, in certe nonne, che nella vita hanno pazientemente sofferto ogni sorta di triboli e perciò sanno o indovinano le pene più segrete. In certi momenti avevo proprio l'impressione che egli vedesse in me più distintamente di me; ma non era un'impressione sgradevole[11].

Il rischio del fraintendimento

Un viaggio difficile nel quale incontriamo eventi e persone che possono ferirci, ma anche un viaggio durante il quale incontriamo eventi e persone che hanno la forza di tirare fuori il meglio di noi, il nostro vero volto. Gli uni e gli altri incontri hanno dei sentimenti rivelatori. Ma, attenzione!

Nell’uno è nell’altro caso non sempre è cosi facile riconoscere i sentimenti che proviamo e saperli associare al tipo di incontro che stiamo facendo.

Che sentimenti diversi ha suscitato la «piccolezza» di don Orione nel nostro ragazzo: La stessa «piccolezza» è stata, una volta, ‘cifra’ dell’eccezionalità che racchiudeva, cifra della forza e della dedizione di un prete fuori dal comune; un anno dopo la «piccolezza» dello stesso uomo sembra testimoniare la sua insignificanza, la sua nullità, il suo appartenere ad una cerchia di uomini che hanno fatto di regole rigide il loro recinto sicuro, all’interno del quale pascersi al riparo delle loro paure.

A volte ci sono incontri che sembrano piacevoli ma che ‘sotto, sotto’ generano la stessa umiliazione di cui parla Silone, anche se magari non si svolgono propriamente in ginocchio come il suo dialogo con lo zelante direttore.

Forse ci sono amicizie che ci mettono in ginocchio. Forse ci sono storie di amore che ci tolgono la dignità e che sono non-amori!

Dobbiamo imparare a riconoscere i tratti che rimandano alla verità.

È interessante osservare il momento in cui Silone ha riconosciuto nel ‘piccolo prete insignificante’, il prete coraggioso che aveva visto tra le macerie. ‘Sentitelo’ ancora dalle sue parole:

Alla stazione di Civitavecchia alcuni viaggiatori entrarono nel nostro scompartimento. Venivano dalla Sardegna, erano stanchi e assonnati e si disposero per dormire. Dopo che uno di essi spense le luci, lasciando accesa solo una debole lampadina azzurrognola, i tratti di don Orione riacquistarono una somiglianza con quelli del prete da me visto l'anno prima nel mio paese. Glielo dissi, gli ricordai la circostanza delle automobili reali, e perché, poco prima, avessi stentato a riconoscerlo.

«Ti credo senz'altro», egli mi disse. «Quel giorno dovevo aver l'aria d'un brigante».

«Un brigante rapitore di bambini» aggiunsi ridendo per aderire al suo modo d'esprimersi[12].

Sono convinto si possa considerare una legge della vita. Ci tornerò alla fine. Intanto osservo che il volto vero, a cui rimandano i tratti con cui giorno per giorno ci confrontiamo, i nostri tratti, quelli delle persone che contano nella nostra vita, si rivela solo nella penombra!

È un cammino rivelatore durante il quale si intravede, e man mano si definisce, la meta.

Arrivammo a San Remo verso mezzogiorno, in pieno sole, e per me fu uno spettacolo interamente nuovo e d'indimenticabile splendore. Ogni oggetto spiccava nettamente in quella luce di cristallo. Il paesaggio era più bello di quello che mi aspettassi; anzi, per me, nello stato d'animo in cui mi trovavo, era troppo bello. Per la prima volta vedevo giardini di palme, viali di mimose, orti di mandarini e limoni, piantagioni di garofani; e il mio pensiero tornava al paese nativo, dove la povera gente, scampata al crollo dei propri tuguri, abitava in mezzo al fango, nelle caverne e nelle baracche, e durante la notte doveva tenere i fuochi accesi per difendersi dai lupi. Allora cominciai a sentire che prendeva forma nel più profondo dell'anima un dolore interamente nuovo[..].

La sera, nel momento in cui don Orione doveva ripartire, udii ch'egli incaricò qualcuno di cercarmi, per l'addio; ma io mi nascosi. Non volli ch'egli mi vedesse piangere. Nel buio riflettevo su quello che mi era accaduto; sapevo che col passare degli anni l'avrei meglio capito[13].

Ci sono incontri in cui intuiamo il nostro vero volto. La vita realizzata consiste nell’inseguire e realizzare quel volto intravisto. Qualcuno ce lo deve rivelare. Ma a noi sta realizzarlo, nessuno può farlo al nostro posto. Ho potuto leggere tutti i libri più belli di Silone e l’ho fatto quando ancora non conoscevo il racconto di questo incontro con don Orione e non conoscevo lo stesso don Orione. Uno scrittore che ho apprezzato profondamente. Quando ho scoperto questa amicizia con don Orione l’ho sempre considerata una bellissima coincidenza, una sorta di conferma esistenziale di una sintonia di fondo.

L’uomo che emerge da questi scritti, per me, è un uomo ‘riuscito’ per quanto travagliato. Non intendo certo assegnare ‘patenti di santità’. Silone è stato nel partito comunista nel tempo in cui essere comunisti significava essere radicalmente contro la Chiesa; ne è uscito, ha seguito percorsi personali, non si è mai pienamente inserito nella Chiesa stessa. Ma è stato fedele alla verità di sé, passando anche per tormenti, non ha vissuto distratto, non ha vissuto disperso. Leggendo Fontamara, leggendo Vino e Pane, Il Segreto di Luca,… leggendo il testamento spirituale custodito nel museo di Pescina, si può sostenere che la profezia rivolta da don Orione al suo giovane amico si sia realizzata.

Segnali per il cammino, non una ricetta

Se vuoi vivere nella dimensione dell’autenticità devi coltivare la mistica e la profezia.

«La mistica è la capacità di vivere in contatto con l’origine, una sorta di capacità di sintonizzarsi con l’infinito». Non è una prerogativa dei monasteri di clausura e nemmeno solo dei santi. È una potenzialità inscritta nell’uomo, che proprio nella giovinezza e nell’adolescenza manda i suoi segnali di riconoscimento più evidenti, quasi a dire sono qui, fammi venire fuori. Il giovanissimo Silone li da chiari qui.

La profezia è la capacità di percepire l’Eterno nel tempo, ciò che non passa nelle nostre esperienze mutevoli. La profezia è uno sguardo diverso sulle cose e sul mondo che sa andare oltre la buccia e l’interpretazione comune.

Sono due qualità che richiedono il ripudio delle parole banali, per essere giovani che si nutrono di parole sorgive[14].

Un sintomo rivelatore di ‘decadenza’ di malessere – riscontrabile sia a livello collettivo che personale – è il fatto che le parole del vocabolario della vita quotidiana tendono a diventare equivoche. Sono innanzitutto le parole frequenti nei discorsi di ogni giorno, quelle divenute familiari nei contesti dell’infanzia, del lavoro e, oggi, nelle platee virtuali. Non perdono del tutto il loro significato ma lo vedono pericolosamente compromesso. Tra i numerosi esempi che si potrebbero fare, i più evidenti sono forse rappresentati dall’uso di due parole come «amore» e «amicizia»; oppure «famiglia» e «matrimonio». Sono parole che stanno diventando equivoche acquistando significati diversi nei nostri discorsi; e non solo in contesti interculturali, ma anche all’interno della stessa cultura. Il risultato è la loro banalizzazione: alla fine non sono né vere né false, semplicemente insignificanti, vuote, senza un riempimento intuitivo poiché sono stati tagliati i nessi con il senso globale dell’esistenza.

Le parole sorgive sono quelle che sorgono dalla bocca e dall’intimità di una persona che ha accolto in modo personale le parole che gli sono state consegnate dalla sua storia, dal contesto in cui è vissuto. Che le assunte con atti liberi e responsabili che riconducono queste parole al loro senso originario permettendone una declinazione personale nella propria esperienza. Sono le parole dell’uomo che diviene attore della sua esistenza, conducendola in prima persona: «io vedo che le cose stanno così, diversamente da come abitualmente si dice»; «io penso che non possano stare altrimenti, nonostante si pensi in altro modo». Una persona che non diviene mai soggetto delle parole che parla, costitutive del tessuto identitario della sua esistenza, diventa strumento docile nelle mani di qualsiasi potere, esposta a ogni forma di manipolazione e, per questo, potenziale strumento di atrocità.

La forma generale dell’approdo: la verginità originaria[15]

Le parole sorgive sono, al contempo, la via, lo strumento attraverso cui mettere ordine nel nostro cuore e il segno che un ordine vero si va facendo: «L’identità di ciascuno è costituita dall’ordine o dal disordine dei suoi amori, il cui insieme, strutturato secondo una modalità sempre unica, forma nel modo concreto il suo cuore. I latini lo definivano proprio ordo amoris. Ogni persona ne presenta sempre uno inconfondibile: “dimmi chi (cosa) ami e ti dirò chi sei”. O nella variante: “dimmi chi (cosa) odi e ti dirò chi sei”».

Ora nel ‘guazzabuglio’ del cuore umano solo l’esperienza dell’amore che chiama può mettere ordine. Solo amando di un amore nuovo ciò che l’attrae la persona può entrare in un ordine di altro genere. In questa senso la vita è essenzialmente vocazione.

Ma, ecco il punto, può sentire questa chiamata solo chi pratica la virtù della sincerità, grazie alla quale non si difende dal ‘guazzabuglio’ rifugiandosi in ‘ordinamenti a buon mercato’, precostituiti, alla moda. Ma, ha il coraggio di sostare in questo guazzabuglio, nell’autenticità, fino a riconoscere la verità nella quale la vocazione si manifesta.

Come ogni uomo, anche ciascuno di noi è consegnato ad una solitudine esistenziale originaria. Egli non riesce a superarla; accettandola e tenendola, per cosi dire ferma, può leggerla quasi fosse essa stessa un messaggio. La solitudine essenziale di ognuno, infatti, è attraversata da Dio; egli solo che è il creatore del cuore conosce il segreto di ogni cuore.

Chi ci ama ci conosce con verità e porta un riflesso di quella verità e totalità che possiamo trovare solo in Gesù.

«Per chi ha incontrato Gesù e si è messo alla sua sequela, la verginità del cuore è tutta qui. Egli sa di essere creato dal Padre e, a imitazione perfetta del Figlio, sceglie di fare della Sua Volontà il ‘suo cibo’, per diventare così anch’egli figlio prediletto. Egli non conosce tutta l’ampiezza e la profondità del volere del Padre, ma sa che un cuore vergine si fida sempre – si è fidato sempre e sempre si fiderà.

Mangiando questo pane, egli conosce ogni giorno, al momento opportuno, ciò che gli è riservato “sin dalla creazione del mondo”».

Non c’è altra via per essere se stessi; non c’è altro metodo per essere veramente liberi[16].

Siamo tutti educatori

A Genova dovevamo cambiare treno e aspettare due ore la coincidenza per Ventimiglia. Pioveva a dirotto, tuttavia don Orione insisté per mostrarmi almeno una parte della città a lui familiare e che io ancora non conoscevo.

«Non ti capiterà facilmente di avere una guida come me», disse.

«Ma lei è certamente stanco», gli obiettai. «Per colpa mia, lei non ha chiuso occhio durante tutta la notte e conosce già la città. Non deve essere piacevole per lei camminare sotto questa pioggia, senza ombrello».

«A partir da una certa età», egli mi spiegò sorridendo, «non si hanno più piaceri propri ma riflessi. I padri gioiscono del piacere dei figli»[17].

A partire da una certa età non si hanno più piaceri propri. I padri godono delle gioie dei figli. Ma se è vero che la vita è per natura sua generativa, la vita produce vita, c’è qualcosa della paternità che tutti, e a tutte le età, siamo chiamati a vivere: essere co-creatori del volto dell’altro che nasce, che si rivela a se stesso. Quella nascita che accade sempre e solo quando si fanno relazioni autentiche.

È un compito speciale per gli educatori, ma sapete che tra i giovani un posto speciale lo occupano le relazioni tra pari. Così alcune di queste caratteristiche pedagogiche, di cui questo breve racconto è un compendio mirabile, ciascuno di noi, ciascuno di voi, può metterle in pratica nelle sue relazioni quotidiane: solo cosi genererà vita e si genererà al suo vero volto.

Tutte le virtù relazionali di don Orione, che emergono i questo testo, si possono riassumere in un qualità di fondo: la virtù dell’attenzione.

A un certo momento mi colse il dubbio che don Orione ignorasse il vero motivo del mio cambiamento di collegio, e l'incertezza mi divenne intollerabile. Egli si avvide dell'improvvisa nube che mi aveva oscurato lo sguardo.

«Che hai?», mi chiese. «Di nuovo il broncio?».

«Sa lei», gli domandai, «che due settimane fa scappai dal collegio e rimasi tre giorni fuori?».

«Sì», mi rispose. «Tua nonna me l'ha scritto, e mi è stato confermato dal tuo ex-direttore».

«Malgrado ciò», io insistei, «lei mi prende in una delle sue case?».

Egli non rispose subito alla nuova domanda.

«Vorrei chiederti una spiegazione», mi disse. «Naturalmente a condizione che tu sia in grado di dirmi la verità, altrimenti preferisco che tu non risponda affatto, e parleremo d'altro».

«Di che si tratta?», gli domandai. «Non posso mica promettere di essere sincero, se non so di che si tratta».

«Perché scappasti dal collegio?».

«Non avrei nessuna difficoltà a raccontarle come avvenne», gli risposi. «Ma non so se lei può capirmi. Non so se un uomo anziano può capire un ragazzo». «Mi sforzerò», egli disse. «Anch'io sono stato un ragazzo»[18].

Anch’io sono stato ragazzo! Anch’io sono uomo!

Ma solo se io sono stato ragazzo autentico e solo se sono uomo autentico, sarò in grado di cogliere nello sguardo della persona che ho davanti il rimando a ciò che succede nel suo spirito.

Il termine ufficiale di questa capacità, lo sapete, è empatia: è mettersi nei panni di chi ho davanti, la capacità di sentire con lui senza per questo confondermi con lui: Io sento con te ma io non sono te!

Tutto questo non è possibile se non mi accosto al mondo dell’altro con attenzione. Togliti i sandali, lo spirito del tuo amico, lo spirito dell’altro, è un luogo sacro.

Devo avvicinarmi con tutti i sensi del corpo e dell’anima tesi, in grado di captare da uno sguardo, da una contrazione del volto, la profondità a cui la trasparenza della superficie che ho davanti mi rimanda, proprio mentre la vela.

Sembra che nella società della tarda modernità occidentale, l’attenzione non sia una virtù. E la causa di questo smarrimento si può rintracciare nella mancanza di maestri autentici, testimoni dell’attenzione. Avere dei maestri è una fortuna ed è una grazia; anche se, bisogna aggiungere, è anche un merito: i maestri dobbiamo in qualche modo meritarceli, sapendoli riconoscere e amando il loro aiuto.

Sono convinto di avere avuto la grazia, totalmente gratuita e grande, di incrociare nel cammino della vita dei maestri autentici. Pochi. Veri. Credo di averli saputi riconoscere. Questo mi lascia ricco di un ‘gusto speciale’ per questa vita mia, che è difficile e bella.

L’ultimo riferimento a don Orione mi consente di indicarvi la regione dove si può coltivare e vivere la virtù dell’attenzione.

L’attenzione si vive alla frontiera

Grazie a Papa Francesco, oggi è insistente il riferimento alla periferia: l’insistenza su ciò che non è sotto la luce dei riflettori.

La frontiera non è proprio sinonimo di periferia anche se ‘ha a che fare’ con essa. La frontiera è un luogo di passaggio: al di qua può esserci una legge, al di là un’altra. Qui una cultura, lì un’altra. Camminare lungo la frontiera significa non spaventarsi del diverso, cosa difficilissima per l’uomo. Don Orione è un uomo di frontiera, da questo, sono convinto, si sprigiona il fascino che il suo esempio sa esercitare sui giovani di oggi. Don Orione è un uomo che giorno per giorno ha realizzato una sintesi, tutt’altro che scontata, tra opposti.

Don Orione mi lesse lentamente, perché me ne rendessi ben conto, la minuta della lettera da lui inviata al Papa. Essa non è stata ancora pubblicata, ma certamente deve trovarsi tra le sue carte. Era d'uno stile veemente e bellissimo, ricordante quello di Santa Caterina da Siena: una lettera, nello stesso tempo, umilissima e ardita, perché suggeriva l'audace idea di una iniziativa cristiana tra i popoli per mettere al più presto fine alla guerra, all'infuori dei governi recalcitranti[19].

La ferrovia era stata interrotta dal terremoto, altri veicoli non vi erano per un viaggio così lungo. In quel mentre arrivarono e si fermarono cinque o sei automobili. Era il re, col suo seguito, che visitava i comuni devastati. Appena gli illustri personaggi scesero dalle loro macchine e si allontanarono, il piccolo prete, senza chiedere il permesso, cominciò a caricare sopra una di esse i bambini da lui raccolti. Ma, come era prevedibile, i carabinieri rimasti a custodire le macchine, vi si opposero; e poiché il prete insisteva, ne nacque una vivace colluttazione, al punto da richiamare l'attenzione dello stesso sovrano. Affatto intimidito, il prete si fece allora avanti, e col cappello in mano, chiese al re di lasciargli per un po' di tempo la libera disposizione di una di quelle macchine, in modo da poter trasportare gli orfani a Roma, o almeno alla stazione più prossima ancora in attività. Date le circostanze, il re non poteva non acconsentire.

Assieme ad altri, anch'io osservai, con sorpresa e ammirazione, tutta la scena. Appena il piccolo prete col suo carico di ragazzi si fu allontanato, chiesi attorno a me: «Chi è quell'uomo straordinario?». Una vecchia che gli aveva affidato il suo nipotino, mi rispose: «Un certo don Orione, un prete piuttosto strano»[20].

Un lettera ‘umilissima’ e al contempo ‘ardita’, coraggiosa.

Un uomo col ‘cappello in mano’, segno inequivocabile di mitezza che non presuppone di sé; ma, anche, un uomo ‘per nulla intimidito’, che nella sua mitezza lascia trasparire la determinazione e la tenacia di chi vive nella consapevolezza e nella libertà.

In questa capacità, maturata come docilità alla grazia e come frutto di ascesi personale, di camminare sul bordo vertiginoso del confine, credo si trovi la risposta a una domanda martellante che mi è sorta nell’animo come frutto inaspettato di questa nuova rilettura del racconto di Silone: ma come è possibile che due uomini, con ogni probabilità entrambi ‘zelanti’ e desiderosi di crescere nel cammino delle virtù cristiane, nella sequela del Signore Gesù, possano approdare a due esperienze di ‘coscienza’ così radicalmente divergenti? Nel breve racconto a cui ci riferiamo, due volte interviene l’espressione «in coscienza».

Una volta la usa il Direttore del collegio che ha cacciato il ragazzino Silone; una volta la usa don Orione in treno:

Il Direttore del collegio era un prelato magro e alto, di statura superiore alla normale; a me, che stavo in ginocchio accanto a lui, in quel momento appariva addirittura immenso. Da quell'altezza scendevano su di me parole assai dure. «Hai qualcosa da dire, hai un qualsiasi pretesto, una qualsiasi menzogna, per spiegare il tuo atto insensato?» egli mi domandava. «Niente, monsignore», rispondevo avvilito e rassegnato. Tenevo la testa china. Quanto sarebbe durato ancora quel supplizio?

«E bada», egli aggiunse, «anche se tua nonna ti trovasse un altro collegio, io sarei tenuto, in coscienza, a informare i tuoi nuovi superiori del grave fallo commesso da te qui. Non potrei, in coscienza, tacere». «Certo, certo, monsignore», m'affrettai ancora una volta a consentire. «Certo, in coscienza, dopo tutto quello ch'è successo»[21]. […]

L’altro studente che veniva con noi pure a San Remo, si era intanto addormentato. «Non hai sonno?» mi chiese don Orione. «Oh, no», lo assicurai. Così ebbe inizio un dialogo che, salvo qualche breve pausa al sopraggiungere d'altri viaggiatori, durò l'intera notte. Benché don Orione fosse allora già inoltrato nella quarantina ed io un ragazzo di sedici anni, a un certo momento mi avvidi di un fatto straordinario: era scomparsa fra noi ogni differenza di età. Egli cominciò a parlare con me di questioni gravi, non di questioni indiscrete o personali, no, ma di questioni importanti in generale, di cui, a torto, gli adulti non usano discorrere coi ragazzi, oppure vi accennano con tono falso e didattico. Egli mi parlava invece con naturalezza e semplicità, come non avevo ancora conosciuto l'eguale, mi poneva delle domande, mi pregava di spiegargli certe cose, e induceva anche me a rispondergli con naturalezza e semplicità, senza che costasse alcun sforzo.

Non è tra le migliori singolarità di quell'incontro la lucidissima e fedelissima memoria che ne ho conservata.

«A proposito della guerra, voglio riferirti qualcosa di molto riservato», infine egli mi disse parlando sottovoce. «Ieri è stata per me una giornata particolarmente importante. Sono stato ricevuto in udienza privata dal Papa. Alcune settimane fa avevo scritto al Santo Padre una lettera sulla condotta dei cristiani di fronte all'attuale guerra, di cui ti leggerò ora la minuta, ed egli mi ha fatto chiamare per parlarmi di ciò».

Io ne rimasi turbato e commosso. «Perché vuol parlare con me di queste cose?», mi chiedevo. Egli cercò nella sua valigetta e ne trasse alcuni foglietti ricoperti di una fitta scrittura.

«Quando il capo di una congregazione è ricevuto dal Papa in udienza privata», egli riprese a dirmi, «specialmente se il colloquio concerne il magistero religioso e morale della Chiesa, egli non avrebbe il diritto di ripetere le parole udite e dette. Ma questa volta, in coscienza, credo di poter fare un'eccezione»[22].

«In coscienza!...». Perseguendo il bene con una radicalità malata che presto si muta in intransigenza che non tollera nessuna ombra di errore, di negativo, di peccato, si diventa fondamentalisti: dispensatori di sofferenze e umiliazioni proprio in nome di quell’Amore che anela a sollevare e rialzare.

La sintesi degli opposti, qualità distintiva dell’uomo di frontiera, si può assumere come segno di una vita riuscita, come espressione di maturità. Vuoi sapere se una persona è matura? Guarda se sa ‘mettere insieme’ cose che, a prima vista, sembrano ‘cozzare’, che sembrano inconciliabili; senza per questo diventare qualunquista, senza diventare un uomo che non prende posizione, ‘una bandieruola’.

L’uomo maturo non è quello che risolve una volta per tutte la tensione, la lotta che lo abita, ma quello che riesce a guardare in faccia questa lotta senza fuggire su facili scorciatoie.

Mi sono innamorato di questa tenera capacità di accoglienza di don Orione: che sa parlare vis a vis con un ragazzino tormentato, riconoscendo il suo bisogno di essere preso sul serio; della sua audacia nel forzare il confine stretto delle regole quando la sapienza del cuore e della mente gli suggeriva di farlo, ma della sua fermezza nel precisare che «quella cartolina no!, non è la tua»[23]!.

Una parola seria, una parola ferma, una parola sorgiva, la sua.

Uomini così

Uomini miti capaci di gesti coraggiosi. Uomini capaci di una verità che non avvilisce e non umilia.

Uomini capaci di lottare ma anche di perdonare. Uomini di frontiera che sanno scorgere la luce dove l’oscurità sembra dire l’ultima parola: «se vuoi sapere come avvenga tutto ciò, interroga la grazia non la scienza, il desiderio non l’intelletto, il sospiro della preghiera non la brama di sapere, il sapiente non lo scienziato; Dio non l’uomo; la caligine non la chiarezza...»[24].

Viviamo sognando la luce piena del mezzogiorno, luce senza esitazioni e senza inganni. E sono convinto che la conosceremo. Ma nel tempo di questo affascinate percorso terreno, la gioia va gustata nella contraddizione della lotta. La luce riconosciuta negli adombramenti.

[1] Alessandro Lembo, orionino. Rielaborazione sua della relazione a Pescina, il 30 luglio 2015 al Meeting dei giovani orionini.

[2] Faccio prevalentemente riferimento al testo A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione (Editrice La Scuola: Brescia 2011); ma per chi fosse interessato a una conoscenza più approfondita di questo Autore consiglio la lettura del testo: La cura dell’anima. Profili di una pedagogia del sé (Vita&Pensiero: Milano 2010).

[3] Per le citazioni di Ignazio Silone faccio riferimento al testo «Incontro con uno strano prete» estratto dal volume «Uscita di Sicurezza» dello stesso Silone, e pubblicato dall’editrice Velar nel gennaio 2015. Nelle citazioni lo indicherò semplicemente con la dicitura ‘Strano Prete’, seguita dal numero di pagina.

[4] A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione, Op. Cit., 197.

[5] Sorprendente come una bambina così piccola abbia potuto catturare ed esprimere con tanta efficacia ciò a cui vorrei riferirmi parlando di nostalgia e di malinconia. Qualcosa che forse le parole non rendono bene come può confermare il riferimento a una mistica della Saudade che P. B. Franguelli fa in un recente articolo apparso sulla Civiltà Cattolica per celebrare Ruben Alves come poeta e profeta della bellezza: «una delle parole chiave per poter accedere al pensiero di Rubem Alves è saudade, un termine della lingua portoghese, comunemente tradotto con ‘nostalgia’. Il suo significato, però, è molto più ampio e ricco. Saudade rimanda a un sentimento forte, che è stato definito molto bene da Rubem Alves: “Saudade non è forse questo? Sentire che manca qualcosa, qualcuno, che il cuore desidera e che è lontano…ma l’assenza non è tutto. Ci sono molte cose che si sono perdute e che sono rimaste indietro, di cui però non proviamo saudade. Il fatto è che non le amiamo. La saudade nasce quando esistono amore e assenza”». [B. Franguelli S.I., Rubem Alves, poeta e profeta della bellezza, La Civiltà Cattolica 3956 (18 aprile 2015) 172.

[6] A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione, Op. Cit., 73-78.116.

[7] Strano Prete, 3s.

[8] Strano Prete, 5-7.

[9] Strano Prete, 9-11.

[10] Strano Prete, 14

[11] Strano Prete, 19.

[12] Strano Prete, 16-17.

[13] Strano Prete, 25-26.

[14] A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione, Op. Cit., 27-33.

[15] A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione, op. cit., 207 ss.

[16] L’idea di una solitudine abitata, di una oscurità che va attraversata sostando sotto flebili luci che si presentano come ‘segnali’, ‘rimandi’, di una tensione che va vissuta e non risolta una volta per tutte, si trova formulata con molti punti di contatto con la proposta di Bellingreri, e con altrettanta efficacia, nelle parole di Fra Roger Shutz, fondatore della comunità di Taizé: «In ogni uomo si trova una parte di solitudine che nessuna intimità umana può colmare, neppure l’amore più forte tra due esseri. E tuttavia tu non sei mai solo. Lasciati andare fino al centro di te stesso, e vedrai che ogni uomo è stato creato per essere abitato. Laggiù, nella profondità dell’Essere, là dove nessun uomo rassomiglia agli altri, il Cristo attende. Là capita l’inatteso… Il Cristo non annulla l’uomo di carne e di sangue. Nella comunione con lui non c’è posto per le alienazioni. Non infrange ciò che esiste nell’uomo. Non è venuto ad abolire ma a compiere. Quando ascolti, nel silenzio del tuo cuore, egli trasfigura le cose che in te sono più inquietanti. Quando sei circondato dall’incomprensibile, quando la notte si fa nera, il suo amore è come un fuoco. A te fissare lo sguardo su questa lampada accesa nell’oscurità, finché appare l’aurora e il giorno inizia a porsi nel tuo cuore…» [R. Schutz, Vivere l’insperato. Diario, (Morcelliana: Brescia 31981) p.114]

[17] Strano Prete, 22.

[18] Strano Prete, 15-16.

[19] Strano Prete, 21.

[20] Strano Prete, 10-11.

[21] Strano Prete, 4.

[22] Strano Prete, 20-21.

[23] Strano Prete, 25.

[24] San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa, dall’Ufficio delle Letture del 15 luglio; ristampa del 2001, Libreria Editrice Vaticana, vol. III, p. 1470.