RAMON BOGARIN ARGAÑA, VESCOVO, RICORDA DON ORIONE

Gli incontri di gioventù e le parole profetiche di Don Orione avveratesi anche nella tragica morte del Vescovo.

Mons. Ramon BOGARIN ARGAÑA

ricorda DON ORIONE

Mons. Ramon Bogarin Argaña fu arcivescovo di S. Juan Bautista de las Misiones in Paraguay. Introdusse gli Orionini nella sua diocesi. Riportiamo una sua testimonianza su Don Orione, conosciuto nel 1939, sorprendente nei contenuti e appassionata nello stile.[1]

Udii per la prima volta parlare di Don Orione da certo Signor Magnaf, un pio giovane che poi divenne Sacerdote. Ne sentii poi parlare anche da altri, e sempre come di sacerdote di grandi virtù, di un vero Servo di Dio.

Desideroso di incontrare un uomo che godeva di tal fama, mi recai alla inaugurazione dell’Istituto San Filippo Neri, sulla Via Appia Nuova, a poca distanza da San Giovanni in Laterano. Si trattava d’una grande scuola popolare, creata per i bisogni di quel quartiere dell’Opera di Don Orione; e Don Orione sarebbe stato presente. Era il 16 gennaio 1938.

Gran folla: Vescovi, Arcivescovi, Cardinali, molte Autorità Civili.Venivano accolti più con curiosità, direi, che con trasporto. Ma quando giunse Don Orione, l’applauso fu entusiastico, appassionato, lungo. Contavo proprio di poter essere presentato al Servo di Dio, al termine della cerimonia; ma il mio desiderio non poté essere appagato. Un telegramma inatteso comunicò al Servo di Dio la morte del fratello; dovette, quindi, appena gli fu possibile congedarsi dalle Autorità, allontanarsi.

Non rinunciai per questo al mio desiderio; mi ripromisi di cercare di incontrarlo e conoscerlo alla prima occasione favorevole. E questo poté realizzarsi circa un anno appresso, in una circostanza assai dolorosa per l’intera cristianità: la morte di Pio XI, avvenuta il 10 febbraio 1939.

* * *

Ero già sacerdote, ordinato il 16 aprile 1938; mi trovavo al Collegio Pio Latino,[2] ove svolgevo le mansioni di assistente della prima camerata. Nutrivo per Pio XI una venerazione, un affetto da non dirsi. Può immaginare il mio dolore nell’apprendere che il grande Pontefice era agli estremi della vita.

Era ospite dell’Istituto il Card. Dalla Costa, camerlengo di Santa Chiesa; come tale, aveva necessità d’essere informato immediatamente della morte. Aveva pregato quindi il Rettore, un Padre Gesuita, di tenersi in contatto col Vaticano per apprendere al momento, e comunicargli, la ferale notizia.

La morte avvenne all’incirca alle 5 del mattino; puntualmente giunse la telefonata dal Vaticano, e il Padre Rettore corse ad avvertirne il Card. Dalla Costa. Incontrò per la via me, che mi apprestavo a suonare la campana della sveglia, e mi disse che il Santo Padre era appena appena spirato.

Suonai la campana, poi, spinto da non so qual forza, mi recai all’uscita; tirai i catenacci, aprii, uscii. Roma era ancora nella notte. Camminai rapidamente, mi portai al portone di bronzo: inspiegabilmente, era aperto. Non avevo la minima idea di dove si trovassero gli appartamenti pontifici, ma come se qualcuno mi guidasse, salii, passai attraverso sale e corridoi, giunsi sino alla camera dove, sul suo letto di morte, giaceva la salma del grande Papa.

Non c’era nessuno presente, la salma giaceva nel letto scomposta. Il lenzuolo era scivolato, si scorgeva un poco del ventre, l’ombelico del morto. La testa era piegata da un lato, la fronte era cosparsa di grosse docce di sudore. Le braccia penzolavano penosamente. Lo composi, pregando. Rammento l’anello che aveva al dito, e che s’era girato, sicché il castone era verso la palma, e dovetti girarlo alla sua posizione normale. Col fazzoletto tersi il sudore di quella fronte e lo tenni come reliquia. Poi mi inginocchiai in preghiera; ero a contatto del letto, sentivo il gran calore che ancora si sprigionava dalla salma, non ancora sfreddata.

Ed ecco un rumore dalla stanza vicina; entra nella camera Mgr. Respighi, recando nelle mani due candelabri accesi. Mi dette uno sguardo stupito e, direi, seccato; ma non parlò. Uscì di nuovo, tornò con altri due candelieri. Dispose le luci ai lati del letto, due dal capo, due dai piedi. Poi ancora mi fissò, annoiato della mia presenza. Pensavo mi avrebbe ingiunto d’allontanarmi, ma non lo fece. Io sapevo che egli non era troppo tenero nel Collegio Pio Latino, ed in alcune occasioni era stato con noi un po’ brusco.

Mi trattenni colà una ventina di minuti, poi mi levai, tornai al Collegio. E qui cominciai a non capire più nulla. Il Rettore aspettava che i chierici scendessero per la Messa… Come era possibile, se m’ero trattenuto nella camera buoni venti minuti? E il tempo per andare e per tornare? Tutto questo poteva essere avvenuto in poco più di 20 minuti?

Il Rettore lesse nel mio volto lo sconcerto, mi guardò in modo interrogativo: come non dirgli tutto? Gli narrai tutta la faccenda, gli dissi come non potessi rendermi conto del rapporto tra quanto avevo fatto ed il tempo impiegato. Il Padre giunse ad una conclusione alla quale non avevo pensato: “Che la notizia della morte del Papa abbia fatto perdere la testa a questo giovane sacerdote?”.

“Lei – mi disse – vada nella sua camera, e non esca di lì sino ad un mio ordine. Non parli con nessuno, glielo proibisco”.

Mentre i ragazzi scendevano nella cappella, io mi recavo così nella mia camera, in attesa della soluzione di quella incomprensibile storia.

Verso le nove del mattino giunse il Cardinale Dalla Costa; il Rettore, che aveva della bontà per me e solo per questo s’era trattenuto dal chiedere l’intervento d’uno psichiatra, ma si trovava letteralmente sulle spine, pensò di consigliarsi con lui. Non gli tacque del grande filiale affetto che io portavo a Pio XI.

“Ma Pio XI può fare qualsiasi cosa!” gli rispose il buon Cardinale. “Del resto lei non si preoccupi. Debbo tornare in Vaticano, domanderò a Mgr. Respighi, e sarà facile sapere come realmente sono andate le cose”.

Fu di ritorno alle undici. Il Rettore gli corse incontro e lo guardò con occhi interrogativi: “Respighi ha detto di sì!”. Questa fu la risposta. Tra l’altro il Monsignore aveva detto che io ero “in soprana” (senza soprabito); infatti ero uscito di casa così come mi trovavo, senza darmi cura di salire in camera per indossare il soprabito.

Respighi aveva detto anche che, sì, m’aveva guardato con viso seccato; ma non aveva osato di ingiungermi d’allontanarmi, pensando che se ero lì, qualcuno doveva avermi fatto entrare. Dovevo certo essere il segretario d’un qualche Cardinale sopraggiunto, dovevo aver ricevuto qualche compito preciso…

Dalla Costa mi fece chiamare, dovetti ripetergli tutti i fatti; il Rettore, presente, stava in agguato per cogliere qualche contraddizione con quanto avevo narrato a lui in precedenza. No, la narrazione di adesso era identica a quella di prima. “Sì, intervenne, sono le stesse cose che ha detto a me!”.

La faccenda però non era semplice. Come poteva essere avvenuto che il portone di bronzo fosse aperto, a quell’ora? La cosa era inaudita e gravissima. E come un estraneo aveva potuto giungere sino alla camera di morte del Papa senza che alcuno lo avesse fermato per via, almeno per sincerarsi se era autorizzato a procedere?

“Tu – mi domandò il Cardinale – conoscevi l’appartamento pontificio? Sapevi dove era la camera del Papa?”.

No, proprio no, non conoscevo niente di tutto questo. Era la prima volta che mettevo il piede in quei luoghi.

Il cardinale scosse il capo, sconcertato. “Beh, concluse, scrivi tutto questo subito”.

Scrissi, ripetendo per la terza volta quegli strani avvenimenti; firmai. Firmarono il Rettore, il Cardinale. Quest’ultimo intascò il documento. Poco dopo tornava in Vaticano.

Seppi dopo che Respighi aveva svolto una inchiesta rigorosa. I risultati non fecero che ingarbugliare la matassa. No, il portone di bronzo a quell’ora, come doveroso, era chiuso… Insomma il fatto era incomprensibile. Ma non lo si poteva negare. Respighi m’aveva veduto; Respighi aveva lasciato il corpo del Papa ancora scomposto, preoccupandosi di disporre attorno alla salma le candele; tornando aveva trovato il corpo in ordine, e me, inginocchiato, in preghiera. So che vollero che anche Respighi facesse una sua dichiarazione scritta; ne venne fuori una bella pratica.

Il Rettore, non ancora convinto, mi teneva ancora chiuso in camera, col divieto di parlare con chicchessia, e intendeva chiamare uno psichiatra. Ma Dalla Costa intervenne: “No, è sano di mente, stia tranquillo. Quanto alle porte, e non le ha forse trovate aperte anche San Pietro! Pio XI può fare quel che vuole.

Fui liberato dalla prigionia, potei far ritorno alle mie occupazioni. Tacqui con gli altri, ma nella mia mente giravano tanti pensieri. Come avevo potuto passare per una porta chiusa; come raggiungere, senza conoscerne l’ubicazione, l’appartamento papale; come far tutto quel che avevo fatto in poco più di venti minuti? Conclusi che erano cose strane, che non bisognava pensarci più.

E tuttavia nasceva nella mia mente un pensiero insistente, andava formandosi nella mia volontà un ardente desiderio: “Oh, se avessi potuto celebrare una Santa Messa, presente la Salma del Papa, pel quale avevo tanto filiale trasporto! Certo non era possibile! Le Sante Messe “presente cadavere” erano riservate ad alti Prelati, erano già compilate le limitatissime liste. Almeno – pensavo – potessi assistere ad una di queste sante Messe!”.

Due giorni dopo la morte, toccò al Collegio Pio Latino Americano di rendere attorno al feretro gli onori, recitare l’Ufficio dei Morti, assistere alle Sante Messe celebrate nel frattempo.

Ora avvenne che il Rettore, e con lui i Padri gesuiti, furono impediti dal partecipare a quella nostra uscita. Avevano impegni improrogabili. Venni perciò chiamato, come assistente della prima camerata: “Vada Lei, guidi Lei i chierici, provveda Lei alla guardia d’onore ed a quanto richiesto”.

Andammo, demmo il cambio a coloro che ci avevano preceduto in quel pio ufficio: un Arcivescovo stava recitando la Santa Messa.

“Non avrei potuto io, sacerdote, celebrare dopo l’Arcivescovo?” mi domandai. Girai l’occhio intorno, vidi il sacrista. Era un anziano sacerdote. Stanco dalle fatiche di quei giorni, dormicchiava seduto. L’avvicinai, lo scossi lievemente: “Padre, potrei celebrare?”. Mi sorrise con compatimento: “Eh! Ci sono Cardinali, Arcivescovi, Vescovi… Le pare che un giovinotto come Lei possa mettersi nel numero?”.

Insistei supplicando. “No, non è possibile”.

Ancora domandai, e allora, chissà come, gli balenò alla mente l’idea di prendermi un po’ in giro. “Beh, se trovi i paramenti, ti autorizzo a celebrare”.

Ancora non aveva terminato di parlare, che io tentavo di aprire successivamente tutti i cassetti, sperando di poter trovare quanto mi abbisognava. Purtroppo erano tutti chiusi a chiave, niente paramenti.

“Ma qui intorno – pensai – ci sono istituti religiosi femminili. Perché non tentare di farmi prestare i paramenti da qualche Suora?”.

Erano le 5/ 5,10 del mattino. Uscii, non ricordo da che porta, e percorsi il territorio attorno al Vaticano, bussando alle porte degli istituti religiosi femminili. Nessuno aprì, probabilmente per l’ora tanto mattutina. Scoraggiato, decisi di tornare. Chissà quanto tempo era passato!

No, non era passato, evidentemente, tanto tempo. L’Arcivescovo non aveva ancora terminato la Messa. Eppure, andare e tornare, girare per tante Case, picchiare a tante porte… Mi pareva che dovesse esserne passato molto del tempo!

Volsi ancora gli occhi intorno, per la sacrestia: ed ecco d’improvviso, m’accorsi che dall’alto d’un armadio qualcosa sporgeva. Sono alto, ma l’armadio era più alto di me. Saltai, afferrai con una mano quel qualcosa che avevo intravisto, tirai. Mi caddero addosso tutti i paramenti necessari per la celebrazione. Purtroppo calice e patena caddero in terra, con grande fracasso.

Radiante, mi volsi al vecchio sacerdote: “Ho trovato, ho trovato i paramenti! Sta per terminare la Messa dell’Arcivescovo! Allora celebro io…!”.

“Ormai l’ho detto… Ha trovato i paramenti. Dica pure la Messa!”.

Mi vestii, indi uscii per far cenno ad uno dei miei seminaristi che venisse a servirmi la Messa; c’erano 52, o più, dei nostri, mi guardarono con gli occhi sbarrati. “Bogarin dice la Messa qui!”.

Accorse uno di loro, andammo all’altare, cominciai. Avevo appena pronunciato le parole: “In nomine Patris…” che ecco sopravvenire Don Orione, vestito per la celebrazione, accompagnato da un altro ecclesiastico (seppi dopo che era Don Carradori). Quest’ultimo, vedendo l’altare occupato, m’investì: “Ma cosa fa! Sono cose che non si fanno. L’altare era riservato alla Messa di Don Orione!”.

Intervenne subito Don Orione, severo: “Taci, la Messa è sacra!”. I due si disposero lì accanto (portarono loro due sedie), attesero che avessi terminata la celebrazione. Don Orione aveva tra le mani il suo calice. Alla Comunione, Don Orione e Don Carradori vennero entrambi ad aiutarmi nella distribuzione delle Sante Comunioni.

Finita la Messa, mentre m’allontanavo dall’altare, Don Orione mi fece inchino, pronunciando il rituale “Prosit”, cui io risposi: “Memento”. Egli aggiunse alcune parole che non afferrai, mi fissò negli occhi con uno sguardo che pareva frugarmi fino in fondo.

Mi svestii, tornai coi miei chierici, feci ritorno al Collegio Pio Latino Americano. Avevo finalmente incontrato Don Orione, l’avevo visto da vicino. Ma una conversazione con lui, no, questa ancora non m’era riuscito di ottenerla!

Al Pio Latino la faccenda ebbe conseguenze alle quali non avevo riflettuto; però tutto andò bene.

Può immaginare quante parole dissero i chierici circa quella mia Messa, celebrata dinanzi la Salma di Pio XI, cosa riservata soltanto ad altissime dignità ecclesiastiche ed a qualche fortunata notabilità.

Il Padre Rettore non ne fu affatto contento. Ricordava il rumore suscitato dalla mia precedente visita in Vaticano: ci mancava proprio questa che io avessi celebrato là, senza alcun invito, probabilmente togliendo il posto a qualche Cardinale!

“Ma lei è pazzo – mi disse -. Ha appena terminato di farmene una, e quanto grossa, ed eccone un’altra. Chissà che scandalo, chissà in che guai mi caccerà!”.

Andò a consigliarsi dal Cardinale Dalla Costa. “Beh, vedrò d’informarmi, con prudenza, cercherò che non ne vengano guai”.

Tornò: “Non c’è stato alcuno scandalo – assicurò – nessuno ha trovato niente da dire”. La Messa celebrata da don Orione era riservata ad un Arcivescovo, il quale purtroppo nella notte, colpito da un attacco intestinale, aveva dovuto essere operato d’urgenza di peritonite. Era un Arcivescovo del Nord Italia, non so se di Trieste o di Udine… Insomma tutto s’era svolto nel migliore dei modi, e m’ero inserito nella lista senza che ne seguisse alcun turbamento.

“Non mi faccia più di queste cose, La prego!” fu la conclusione del Padre Rettore, al quale nel breve spazio di due giorni avevo arrecato quei due solenni grattacapi.

Avevo, lo ripeto, per Pio XI un affetto filiale, una devozione, una venerazione che non so dirle. Per me, è una grandissima figura di Pontefice. Egli ha posto le premesse del Concilio; senza di lui non è possibile comprendere tutto quello che è venuto dopo. Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI affondano le radici nell’opera grandiosa e santa di Lui.

* * *

31 luglio 1939, festa di Sant’Ignazio di Loyola. I chierici del Pio Latino Americano, ed io con loro, stavamo nella residenza estiva di Montenero (Livorno) per le vacanze. Si celebrò naturalmente una grande solennità religiosa (eravamo guidati da Padri Gesuiti) e la festività non mancò di avere le sue ripercussioni alla mensa. Ci fu un pranzo ben curato, c’era fra noi Mons. Viola, Vescovo di Salto.

Io avevo terminato il periodo che avevo deciso di trascorrere in Roma; m’accingevo a far ritorno al Paraguay; ma prima desideravo compiere un giro di devozione in Francia, che ben conoscevo, avendo trascorso alcuni anni in Parigi. Particolarmente desideravo passare per Paray le Monial, e per Annecy: volevo pregare là, dove sono passati i Santi.

Ben sette anni e mezzo avevo trascorso al Pio Latino. Avevo avuto la sorte di tornare gradito ai Superiori ed ai chierici. Questi ultimi, sapendo che m’accingevo a lasciarli, volevano festeggiarmi, e questo mi imbarazzava, essendo io per natura alieno dal pormi al centro dell’attenzione.

Mgr. Viola mi si presentò come una tavola di salvataggio. “Senta, Monsignore – gli dissi - , partiamo insieme. Lei deve partire domani; venga via oggi, con me”.

Il festeggiato, pensavo, così, non sarò del tutto io; c’è di mezzo Sant’Ignazio, e ci sarà Mons. Viola. Così gli onori che i chierici vogliono tributare al loro Prefetto di disciplina riceveranno una buona percentuale di taglio. Il Vescovo avrebbe accentrato l’attenzione, avrebbe polarizzato gli onori, ed io me la sarei cavata a buon mercato.

Il Vescovo accettò. La festa si svolse con tanto affetto nel Signore, e la concludemmo al caro Santuario di Montenero. Terminate le amichevoli effusioni, raggiungemmo, Monsignor Viola ed io, la stazione di Livorno, ed eccoci alla ricerca di uno scompartimento conveniente. Ce n’era uno quasi vuoto; c’era soltanto un sacerdote che beveva un’aranciata. Ma appena Mons. Viola l’ebbe veduto, gli corse incontro, abbracciandolo con grande slancio: “Oh, Don Orione, caro Don Orione!”.

Si conoscevano molto bene. Dopo i primi convenevoli, intavolarono una conversazione che divenne presto assai seria. Uscirono nel corridoio e affacciati al finestrino, parlarono a lungo. Doveva trattarsi di cose delicate e riservate, se a un certo punto abbassarono la voce da renderla impercettibile.

Io, ben felice d’aver finalmente raggiunto Don Orione, recitavo il Breviario, pensando: “Finalmente avrò quella conversazione che ho da tanto tempo desiderato!”.

Quando giunse il momento della conversazione, fu Don Orione a prenderne le redini: “Lei – disse a Mons. Viola - deve venire con me, a Tortona. I miei novizi hanno terminato gli Esercizi, e ci sarà solennità religiosa. Celebri Lei il Pontificale!”.

“Don Orione, non posso proprio. Ho impegni in Genova…”. Ma Don Orione insisté, e in tal modo, che compresi facilmente come la cosa sarebbe andata a finire. Mons. Viola sarebbe andato a Tortona, avrebbe celebrato il Pontificale.

“Don Orione è un diavolo!”, mi scappò detto.

Don Orione levò lo sguardo verso di me, mi guardò fissamente, gli occhi gli si riempirono di lacrime, si gettò in ginocchio: “Oh, sì, sono un demonio! Lei mi ha conosciuto, davvero Lei è l’unico che mi conosce bene, io sono un demonio, un demonio…”. Piangeva.

Viola ed io ci levammo, gli ponemmo le mani sotto gli avambracci, cercammo di levarlo di terra. “Oh, no, io sono un demonio” ripeteva piangendo. Me lo ha detto persino lo stesso demonio, proprio questa mattina. Mi han condotto un indemoniato per gli esorcismi, e mi ha detto: “Tu hai paura di me”. “No, che non ho paura”. “Si, tu hai paura di me”. Ed andava parlandogli non solo in italiano, ma anche in altre lingue.

“Non ho paura di te, perché ho con me Colui che può tutto, Cristo!”.

“No, Cristo non è con te, tu l’hai offeso”.

“Non ricordo d’averlo offeso, non ricordo d’aver offeso Gesù…”.

“Si, tu hai un peccato addosso, del quale non ti sei ancora pentito, del quale ancora non hai domandato perdono!”.

“Ma non ricordo!”.

“Si, una volta, ragazzo, hai preso una mela del tuo vicino; non l’hai confessato, non ne hai ancora fatto penitenza”.

Mi si presentò alla mente la scena: aveva ragione, Satana. Avevo una volta tolto una mela dall’albero del vicino, certo non era azione giusta”.

E piangeva, il povero Don Orione, d’aver nell’anima una macchia che poteva renderlo disgustoso a Dio; e ancor più d’averla dimenticata, di non averne ancora chiesto perdono al Signore.

“Ma Don Orione, se il diavolo avesse trovato me, chissà quante cose mi avrebbe detto”. “Io non lo so, so soltanto che a me il diavolo ha detto che avevo offeso il Signore e ancora non gliene avevo chiesto perdono, ancora non ne avevo fatto la penitenza”.

Infine si levò, tacemmo alquanto. La conversazione riprese più serena.

A un certo punto Don Orione si volse a me: “E Lei, venga anche Lei a Tortona!”.

“Io verrei, ma mi è proprio impossibile. Debbo ancora fare i documenti a Genova. Ho un itinerario ed un orario ai quali non posso sottrarmi”.

Nello scompartimento, io stavo al fianco di Mons. Viola; Don Orione era seduto di fronte a Mons. Viola, dall’altra parte. Mi guardò fissamente: “Se non vieni con me – mi disse – non potrai far nulla, giovane sacerdote (e fu questo il titolo col quale da quel momento si diresse a me); se vieni con me, tutto andrà a posto. Vieni con me se vuoi tornare nella tua terra. Inoltre, potrai vedere cose meravigliose”.

Mi decisi: “Bene, Don Orione, vengo con Lei”.

“Così mi piace: uomo deciso”.

“Don Orione, come potremo sbrigarci a Genova? Il Governo non permette la distribuzione della benzina, non ci sono taxis… Come ce la caveremo per le valige, per recarci ai vari uffici?”.

“Ci penserà Iddio. Sì, Iddio ci penserà. Parliamo d’altro”.

Quando fummo vicino a Genova, ci accordammo; avremmo liberato Mons. Viola d’ogni fatica; io dallo scompartimento avrei calato le valige; Don Orione, che all’arrivo sarebbe subito disceso nella banchina, le avrebbe prese e collocate sul marciapiede. E così facemmo. Don Orione deponeva le valige accanto a sé; vicino a lui era Mons. Viola. All’ultima valigia ecco arrivare un signore, che si avvicina a lui senza farsi vedere, e gli copre, di dietro, gli occhi con le mani.

“Chi sono io?”.

“Non so”. Sembravano ragazzi che giocassero. Poi Don Orione allontanò le mani, si volse, riconobbe la persona. “Oh, caro Signor Marchese! Come mai qui!”.

“È quello che domando a Lei. Stavo prendendo il tè, quando mi s’è messo in testa l’idea che lei fosse in stazione e avesse bisogno della macchina. Ed eccomi qui”.

Don Orione si volse a Mgr. Viola: “Ha visto la Provvidenza?”.

Ma ecco un altro signore che giunge frettoloso, e si dirige verso Don Orione. “Oh, Signor Conte! Come mai qui in stazione?”.

“È una faccenda strana. Stavo prendendo il tè con mia moglie, quando la mia signora mi dice che lei è qui in stazione ed ha bisogno della macchina. ‘Devi andare subito!’, mi dice. Non ne avevo proprio voglia e mi pareva tutta una fantasticheria; ma ella insisté tanto fortemente, che mi decisi a venire: ed infatti lei è proprio qui”.

E Don Orione, volgendosi a me: “Ha visto, giovane sacerdote, la Divina Provvidenza? Venga con le carezze, venga con le tenaglie, la Provvidenza c’è!”.

Si convenne subito sul da farsi. Il marchese prese la valigia di Mons. Viola, e invitò questi ad accomodarsi sulla sua vettura; l’avrebbe condotto negli uffici, nei luoghi, dalle persone che doveva incontrare.

“Monsignore, concluse Don Orione, questo giovane sacerdote ed io l’attendiamo domattina – e disse l’ora – alla stazione di Alessandria”.

“Va bene”.

Scambiammo i saluti, e la vettura del Marchese, recando Mons. Viola, mosse pel suo giro.

A questo punto Don Orione si volse al Conte, in atteggiamento di saluto. “No, no – disse questi con energia – ho bisogno di conversare con Lei almeno per tre ore”.

“Benissimo, proprio quel che ci voleva. Lei accompagni adesso questo giovane sacerdote dal Sig. Perito, il Console del Paraguay”.

“Il Sig. Perito? È un mio amico. Lo conosco bene”.

“Meglio ancora. Conduca dunque là il giovane sacerdote, poi torni, e ci porti a Tortona”.

“A Tortona! Ma ho degli impegni!”.

“Non ha detto che voleva conversare con me almeno per tre ore? Ecco, gliene do l’opportunità”.

“Ma io volevo parlare con lei in secreto!”.

“Bene; metteremo il giovane sacerdote dietro; io sarò avanti al suo fianco, e parleremo. Se egli udirà qualcosa, bene, è un sacerdote, e sa tenere un secreto!”.

Quando giungemmo alla casa del Console del Paraguay, l’uscio si apriva e il Console usciva con una grossa valigia. Gli dicemmo del mio bisogno di regolare la faccenda del passaporto, pel rientro in Paraguay: “No, non ho tempo. Parto, vado lontano. Genova sta per essere bombardata, perché l’Italia entra in guerra. Non voglio lasciarci la vita. Ho appena il tempo d’andare alla stazione”.

Era l’unico Console che il Paraguay avesse in Italia. Mi venne in mente che se non avessi accettato l’invito di Don Orione, sarei giunto troppo tardi, non avrei più avuto il modo di regolare i documenti necessari al mio rimpatrio. “Don Orione è un veggente!”, mi dissi.

Insistemmo naturalmente perché il Console mi favorisse; mi giovò in senso decisivo la presenza del Conte, suo amico personale, e il fatto che affermò: “Faccia pure i documenti di questo Sacerdote; io stesso poi la condurrò alla Stazione con la mia macchina, e le farò recuperare il tempo che perderà”.

Mi fece i documenti, poi lo portammo alla stazione, giungemmo in tempo perché potesse prendere il suo treno, ma dovette affrettarsi; ebbe solo qualche minuto.

Partito che fu, tornammo al luogo ove avevamo lasciato Don Orione. Era lì, in stazione, tranquillo, seduto sulle valige.

“Ha visto? – mi disse -, se non fosse venuto con me, avrebbe potuto sbrigare le sue faccende?”.

Mi dissi: “Queste sono certo le cose meravigliose che egli mi aveva preannunziate”. Ma sbagliavo. Ci fu dell’altro qualche tempo appresso.

Per via forammo. Tanto il Conte che Don Orione erano anziani, non avrebbero potuto provvedere al cambio della ruota che con fatica gravosa: io ero giovane, pratico. Me la sbrigai presto e bene. Disse il Conte: “È stata una vera fortuna aver condotto con noi questo giovane!”.

Entravamo nella casa orionina di Tortona che erano le 10 di sera. Ci ricevette il Vicario di Don Orione, “C’è qualcosa da mangiare? Sapete, questi giovani sacerdoti hanno appetito!”.

Una tavola senza tovaglia, stoviglie povere; ma c’era ben poco di cibo. “C’è quasi niente – disse il Vicario - sapete, Direttore, che non vi aspettavamo”. “Cercate, cercate; troverete anche il dolce. Il Conte, poi, deve ripartire per Genova subito dopo cena”.

Riuscimmo a sfamarci sufficientemente; ma il Vicario aveva un assillo grosso: la guerra. “Sentite, Direttore, tutti parlano di guerra. Io ho qui trecento ragazzi circa, tutti in età di militare. Se il governo me li porta via!”.

“Non pensarlo nemmeno – rispose Don Orione guardandolo fisso -: L’Italia non entrerà in guerra che dopo la mia morte”.

Passò qualche tempo, ed ecco il Vicario tornare alla carica. “Avrei bisogno di vostre istruzioni precise; voi siete sempre in giro per le vostre faccende, io resto solo con questi ragazzi. Se me li prendono!”.

E Don Orione: “Te l’ho già detto, non ti preoccupare. L’Italia non entrerà in guerra prima che io sia morto”. Si vedeva che l’insistenza del Vicario gli era dispiaciuta.

Eravamo alla fine della cena. Avevano proprio trovato il dolce, e lo servivano quando il Vicario ritornò sull’argomento. “Vedete, Direttore, quel che m’avete detto non mi soddisfa. Che dovrò fare se venisse una chiamata improvvisa, e questi ragazzi dovessero presentarsi subito alle armi?”.

Questa volta Don Orione s’inquietò seriamente: “Ma quando vorrete credermi? – e picchiò un forte pugno sul tavolo – quando l’Italia entrerà in guerra, io sarò già morto!”.

Il Conte mi guardò, come per dire: “Guarda, anche i santi si arrabbiano”.

Il Conte, cessata la cena partì: aveva impegni a Genova pel mattino successivo, non poteva mancare.

Restato solo con Don Orione, questi mi disse: “Bene, giovane sacerdote, adesso andate a riposare. Domattina io vi sveglierò alle quattro; Lei celebrerà la Messa, io la servirò. Poi celebrerò io, e servirà lei. Indi faremo colazione, ed andremo ad Alessandria con l’auto ad incontrare Mons. Viola.

Così facemmo; ma, dopo che egli si fu ritirato nella sua camera, io uscii dalla mia. Avevo un gran desiderio di vedere un po’ la casa, le opere tortonesi di Don Orione. M’imbattei quasi subito in un Padre, che si prestò volentieri a farmi da guida.

Ricordo che giungemmo ad una specie di atrio, e c’era in alto una piccola statuetta del Sacro Cuore: brutta statua, insignificante: sarà stata alta un venticinque centimetri. Espressi la mia impressione, la mia meraviglia che non si fosse cercato qualcosa di migliore. “Eh, sapesse! – mi rispose la guida -; la teniamo perché quell’immagine un giorno ha parlato a Don Orione. Sì, proprio qui gli apparve il Sacro Cuore, e gli parlò”.

“Quando è avvenuto questo?”. Il Padre non volle più parlare di quell’argomento: “Signore, ho parlato inavvertitamente. Don Orione non vuole assolutamente che si parli di questo. Mi perdoni”.

Stanchi entrambi, poco dopo ci ritirammo. La mattina, celebrate le Sante Messe, eccoci in viaggio per Alessandria. Guidava un giovane chierico. La pianura era ricca di memorie storiche, e Don Orione me le andava illustrando egregiamente. Io però rivolgevo nella mia mente un pensiero tormentoso. Don Orione era religioso, aveva fatto voto di povertà. Come si poteva conciliare l’uso di quell’auto con quella promessa? Avevo notato che nella casa c’era una seconda auto, anche questa a motore acceso. Incoraggiato dalla benevolenza che mi dimostrava, gli feci presente il mio dubbio, aggravato dal fatto che non era facile trovare benzina: doveva costargli cara, di certo, in tanta scarsità.

“Come può conciliare lei il voto di povertà e l’uso della macchina?”. E gli dissi che per mio conto avevo fatto una grande promessa: di non far uso dell’automobile.

Mi fece una grande lezione sulla povertà: pochi concetti, ma chiari. Quando è necessario, non bisogna farsi scrupolo di far uso dei mezzi moderni. Sarebbe invece mancare alla povertà farne uso soltanto per comodità personale, quando se ne potesse fare a meno. La macchina è un mezzo; quel che conta è il fine. Buono il fine, buono l’uso del mezzo. Quel che si deve evitare è l’uso non necessario, è il lusso, sotto ogni apparenza. Fu così convincente, che modificai la mia promessa: “Adopererò l’auto soltanto in caso di necessità”.

Giungemmo ad Alessandria, ci recammo alla Stazione, in attesa del treno che doveva portarci Mons. Viola. Prese un giornale, passeggiammo. Mi venne allora in mente l’apparizione del Sacro Cuore, e mi feci ardito. Avevo tanto desiderio di sapere come si presenta il Signore in una visione.

“Mi dica, Don Orione, come ha visto il Sacro Cuore, quando le è apparso?”.

Fece mostra di non aver udito la domanda, e mi disse: “Ma quanto è buono Mons. Viola!”.

Attesi qualche minuto, ripetei la domanda. “Veramente è buono questo Mons. Viola!”, fu la risposta. Ma ormai ero deciso, e ripetei ancora la mia richiesta, molto tempo dopo. “Mi perdoni, Don Orione, ma proprio vorrei sapere che cosa si vede in un’apparizione del Signore!”.

“Figlio mio, queste cose non si possono raccontare”.

Mi domandavo: perché gli è proibito farlo, o perché l’uomo è incapace ad esprimere ciò che ha veduto?

Arrivò il treno che portava Mons. Viola, salimmo in auto, tornammo a Tortona. Ci fu Pontificale, poi pranzo. Infine Don Orione pregò Mons. Viola di parlare ai suoi religiosi: “Parli, Mons. Viola! Mons. Viola – aggiunse rivolgendosi ai suoi – ha una voce forte, parla bene italiano”.

Quando Mons. Viola ebbe parlato, Don Orione si volse a me: “E adesso questo giovane sacerdote ci dirà qualche parola”.

Come rifiutare? Parlai. Dissi che ero felice di quella giornata; ma che provavo in cuore una grande invidia, vedendo tante vocazioni, mentre nessuna ne avevo nella mia Patria. “Pregate, ve ne supplico, terminai, ed anche lei Don Orione preghi perché anche il Paraguay abbia vocazioni, tante vocazioni, sante vocazioni!”.

Mentre terminavo, scorsi un seminarista che s’aggirava pei tavoli, scambiando sottovoce qualche parola. Terminato il suo giro, venne accanto a noi, chiese a Don Orione di potermi rivolgere la parola a nome dei confratelli.

Si fece silenzio, parlò. Disse che aveva raccolto da ognuno la notizia di ciò che avrebbero fatto per soddisfare la mia richiesta, e mi fece relazione di quanto aveva raccolto. Quasi tutti avevano offerto l’adorazione che era in programma per quel giorno; e poi Rosari, Comunioni, mortificazioni.

Non so perché, ma tornato in Paraguay, ed occupatomi con tutta l’anima di vocazioni, il Signore benedisse le mie povere fatiche, e ne raccolsi in numero soddisfacente. Bene, ho sempre messo in relazione le preghiere di quel giorno, dei religiosi e soprattutto di Don Orione, con l’incremento che Iddio concedeva.

Tra quei giovani molte erano le vocazioni tardive; ebbene, anche questo mi colpì: che in gran parte le vocazioni da me raccolte furono vocazioni di adulti.

Don Orione dovette, poi, partire da Tortona per Torino; mi invitò, mi volle seco. Acconsentii di buon grado, ed ebbi la sorte d’essere da lui accompagnato a visitare Valdocco, il Cottolengo, la Consolata, ecc. Avevo l’impressione d’essere al fianco d’un Padre, tanto era l’affetto e la benevolenza che m’usava.

In breve, stetti con lui tre giorni; tre indimenticabili giorni, nei quali tutto ciò che feci corrispondeva a tutto ciò che potevo desiderare.

Poi il congedo, la partenza per la Francia, donde sarei tornato in Italia per muovere per la mia terra.

Ero ad Annecy il 1° settembre 1939; stavo celebrando la Santa Messa, la mente e il cuore ricolmi di San Francesco di Sales, della Chantal. Terminato ch'ebbi, tornai alla sacrestia. Il sacrestano mi corse incontro, le braccia levate in alto, in atteggiamento di disperazione."Siamo in guerra, siamo in guerra!” – gridò -. La Germania ha invaso la Polonia, il Belgio”.

Riprendendosi, m’offerse il caffè. Non so che cosa mi spinse, rifiutai, presi la mia valigia, una valigetta di legno che avevo costruito con le mie mani, e di corsa mi portai alla frontiera, varcandola. Entrando in terra di Svizzera, vedevo sopraggiungere dalla parte francese soldati e gendarmi: la frontiera era chiusa, ormai nessuno avrebbe più potuto passare dall’altra parte. Se avessi accettato il caffè offertomi dal buon sacrista, sarei rimasto in Francia, straniero, in un mare di guai! Che fare adesso?

Ricordai le parole di Don Orione: “L’Italia non entrerà in guerra prima ch’io sia morto”, e decisi. Sarei andato in Italia, donde avrei potuto far ritorno al Paraguay.

Presi a Losanna il treno per Milano, era zeppo di gente che tornava in Italia: gente d’ogni sorta. Donne, uomini, sacerdoti, ricchi, poveri. La mia grande valigia di cuoio era nel bagagliaio, la mia piccola valigia di legno era sopra la mia testa, nello scompartimento.

Il treno mosse, corse tra monti e piane, sinché giungemmo alla Stazione che precede la galleria del Sempione; qui si fermò, né più si mosse.

La lunga sosta allarmò i viaggiatori, sinché si sparse la notizia che la frontiera era chiusa, e noi non avremmo quindi potuto varcarla. Difatti, di lì a poco, passarono i ferrovieri ad avvertire che il treno non proseguiva: tutti dovevano scendere.

Seguì una scena di disperazione: grida, implorazioni, pianti. “Dove vado? Non ho denari! Non conosco nessuno!” ecc., ecc.

La gente si rifiutava di scendere. Vennero allora dei soldati, e con maniere buone e cattive fecero scendere tutti dal treno, gettarono dai finestrini le valige.

Io pensavo: “Che debbo fare?”. E mi si fissò in capo un pensiero. Dovevo restare nel vagone, al mio posto, sotto la mia piccola valigia che riposava sulla reticella posta sul mio capo, immobile. Io credo che la scena che segue sia quella cosa meravigliosa che Don Orione mi aveva predetto che avrei veduta.

Nessuno mi guardò, nessuno mi rivolse la parola; nessuno notò la mia valigia. Tutto fu gettato dalle finestre, tutti furono fatti scendere: soltanto io, soltanto la mia valigia rimanemmo nel lungo scompartimento; tanto che mi chiedevo se sognassi o se fossi desto.

Quando tutti furono scesi, vidi che i soldati facevano barriera attorno al treno, sicché nessuno potesse più salirvi. Allora il treno si mosse, e presto il fragore del movimento nella galleria rintronò nelle mie orecchie. Ci avvicinavamo all’Italia.

Incuriosito, mi venne voglia di osservare chi altro fosse nel treno. Mi mossi in direzione contraria al movimento del treno, ed ecco, m’imbattei in un signore, un italiano, basso, grosso, due o tre vagoni dopo del mio. Mi venne incontro: “Perché Lei è rimasto sul treno?”, gli domandai.

“Mi è venuto incontro un sacerdote, e mi ha detto di non muovermi. Sono rimasto al mio posto, nessuno mi ha detto nulla. Ed eccomi qui”.

Mi balenò una strana idea. Posi la mano al portafoglio, dove conservavo una foto di Don Orione, gliela mostrai. “È questo il prete?”. Non ebbe esitazioni: “Sì, è lui”, mi rispose. “Lo conosceva?”. “No, è la prima volta che l’incontro, e non so chi sia”.

Mi venne la pelle d’oca. Ci abbracciammo, poi ognuno andò al suo posto. Ma ormai mi sentivo sicuro. Tutto sarebbe andato a finire bene.

Entrammo in Italia, giungemmo a Milano. Il treno si fermò, scesi. Ma ero preoccupato della mia grande valigia, lasciata nel bagagliaio: avevo nel mio portafoglio lo scontrino. Non avrei voluto perdere quanto vi era contenuto.

Mi recai al bagagliaio, vidi un ferroviere, gli domandai della mia valigia. “Ma lei donde viene?”. “Dal treno”. “Ma nessuno ha potuto passare la frontiera, come lo ha potuto lei?”.

S’era alterato, gridava: “Lei non doveva passare”. In quel momento vedo un facchino scendere recando a spalle la mia valigia. “C’era questo nel bagagliaio; eppure non ci doveva essere rimasto niente. Abbiamo scaricato tutto in Svizzera!”.

Mostrai lo scontrino, finirono per darmi la valigia e lasciarmi andare. Ed ecco in quel momento quel grosso uomo che aveva diviso la mia sorte. “Reverendo, venga con me. Voglio andare in una chiesa a pregare, a ringraziare Iddio”. Salii sulla sua macchina, andammo al Duomo, nella cripta, dove c’è l’urna di San Carlo.

“Diciamo il Pater Noster”, proposi.

“Padre, non lo so. Lo dica lei adagio, io ripeterò le parole”. Aggiunsi poi una preghiera di ringraziamento, così come mi veniva dal cuore. Poi uscimmo, mi offerse la macchina, mi accompagnò in Hotel. Non gli chiesi il nome, mi abbracciò, al lasciarmi, con una forza straordinaria. “Da oggi in poi sarò un uomo cristiano”, promise.

Avevo ancora un itinerario in Italia, lo compii comodamente; ma colpito indicibilmente da tutti quegli avvenimenti, ne feci una relazione scritta: una lettera di trenta pagine, che inviai al Rettore del Collegio Pio Latino Americano, il quale la trovò tanto interessante, che pensò di farla leggere in refettorio. Quando giunsi a Roma, li ebbi tutti intorno: “Che fortuna le ha portato Don Orione”.

* * *

Eccomi infine a Genova, in partenza per il Paraguay; erano con me tre o quattro amici, due dei quali oggi sono Vescovi. Avremmo dovuto viaggiare insieme. Proposi loro di recarci a salutare Don Orione. Non era il giorno che era solito venire a Genova, ma chissà! Si poteva telefonare! Accettarono, telefonai a Via Bosco. Si, Don Orione c’era. Era appena giunto, sebbene non fosse la sua giornata.

Andammo al Piccolo Cottolengo di Via Bosco, salimmo nella stanza riservata ai visitatori. C’era da una parte una specie di cabina, dove egli riceveva. Ma quanta gente attendeva d’essere ricevuta! La stanza era piena.

Uscì dalla cabina un giovane, con uno strano atteggiamento: “Quest’uomo deve essere un santo!”, disse a voce alta, incurante di tutti noi, che udivamo le sue parole. Fece alcuni passi verso l’uscita, e ripeté: “Questo non può non essere un gran santo!”. Quando fu alla scala: “Questo uomo è veramente un gran santo!”, concluse. Ma pose il piede in fallo, e rotolò giù per le scale, fino in fondo. Lo raccolsero, non s’era fatto nulla.

Il tempo passava, la gente si alternava nella cabina dove Don Orione riceveva, ma c’erano ancora tanti, il nostro turno – era evidente – sarebbe andato alla lunga. I miei compagni s’impazientirono: avrebbero, sì, veduto volentieri Don Orione, ma volevano anche vedere un po’ Genova!

Finimmo per uscire, ma una volta in strada, non ci trovammo d’accordo, ognuno avrebbe voluto seguire un itinerario diverso. Decidemmo allora di separarci; ognuno sarebbe andato per suo conto e ci saremmo ritrovati al piroscafo.

C’era lì accanto una chiesa, vi entrai; in un’urna splendeva la salma incorrotta di Santa Caterina da Genova, tra una gloria di marmi. Toccai la corona alla tomba, pregai; e mi tornò in testa l’idea di recarmi da Don Orione. Uscii di chiesa, suonai all’uscio. Mentre attendevo mi si aprisse, giunge un’auto, ne scende Don Orione.

Come avesse in sì breve tempo potuto uscire, far qualcosa, rientrare è un mistero che ancora non ho risolto. Mi riconobbe subito, mi abbracciò; intanto la Suora apriva la porta. Era ormai ora di pranzo, e Don Orione mi disse: “Lei mangia con me!”. “Ma non c’è nulla, ce n’è appena per lei”, disse la Suora. E Don Orione: “Ma quando crederete alla Provvidenza!”.

Ed ecco una bambina con un cestello: “È qui Don Orione?” domandò. “Sì”. “Devo consegnare questa roba”. Erano vettovaglie. Don Orione si volse a me: “Dica alla Suora che cosa mangiava S. Antonio Abate nel deserto! Un mezzo pane che gli recava un corvo. Ma quando giunse Paolo, il corvo portò un pane intero, non mezzo”.

Ancora mi sentii la pelle d’oca.

Si volse alla Suora: “Vede, oggi faremo un vero e proprio banchetto. Divideremo a metà, con questo giovane Sacerdote, quello che era preparato per me; e divideremo a metà pure il contenuto di questo cestello. E ce ne sarà in abbondanza per tutti e due”.

Consumammo il nostro pasto giù, in basso, dove era il forno per fare il pane. C’era stesa ad asciugare molta pasta fatta in casa. La scostammo per passare e ci assidemmo ad un tavolo per la nostra refezione. Ce ne fu in abbondanza e di buon gusto. Ma io ero attratto da altre cose assai più importanti. Don Orione mi disse cose meravigliose, tante. Ricordo che, fra l’altro, mi parlò dei santi.

“Non voglio fare ingiuria a nessuno, e credo fermamente tutto quello che la Chiesa insegna – mi disse - ; ma ricorrere all’intercessione d’un santo per rivolgersi al Padre celeste mi sembra un atto di sfiducia. Il Padre celeste ci ama, desidera che ci rivolgiamo a Lui direttamente, da figlioli. I santi sono stelle fulgenti, sono un incoraggiamento alla nostra buona vita. Credo alla Chiesa, ma amo tanto pregare direttamente il Padre celeste…”.

Mi parlò anche delle grazie chieste alla prima Messa. Aveva chiesto la salvezza della Anime; e me lo disse allargando mano mano il cerchio delle sue richieste: “I genitori, i fratelli, gli amici, i conoscenti, quelli ai quali si sarebbe estesa la sua opera sacerdotale, quelli che avrebbe comunque incontrato, quelli che nella via avrebbe guardato, e così via.”

“E me, tra quali di tutti costoro mi mette?” gli chiesi.

“Tra gli Amici”, rispose.

Profittai del momento favorevole per chiedergli alcune cose. M’ero provvisto di alcuni Rosari, di due Crocifissi, ed avevo ottenuto due sue foto da uno dei suoi religiosi, una grande, una più piccola.

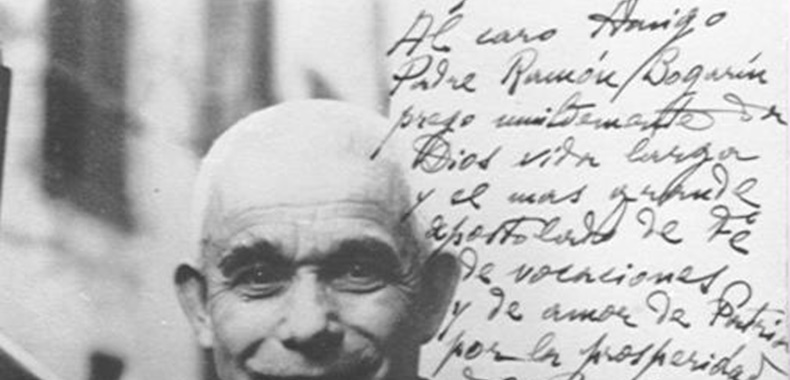

Sapevo che egli era autorizzato a benedire Rosari, con tutte le indulgenze. “Padre, vuole benedirmi questi Rosari? Vuole farmi l’autografo su queste foto, uno per me, uno per il mio Arcivescovo?”.

Da principio, parve non volesse farlo. “Ma non mi ha detto che mi poneva tra gli amici?”, insistei. Allora si decise, benedisse i miei Rosari (uno lo detti a mia madre, uno al mio Vescovo, tre li tenni per me; due di essi sono andati logorati, l’ultimo è questo, ancora lo conservo ed è quello che uso), i crocifissi, mi fece un bellissimo autografo.

Al fine mi congedò. Io m’inginocchiai, volli la sua benedizione. Mi pose le mani sul capo, le premette così fortemente che pareva volesse farmi cadere. E fece una orazione così bella, bellissima; purtroppo le parole mi sono sfuggite, più non le ricordo… Sono passati più di vent’anni.

Aggiungerò ora che, quando avevamo appena cominciato a mangiare, io avrei voluto raccontargli la faccenda del treno svizzero; ma egli m’interruppe. “Lo so già, so tutto…”, mi rispose, e non mi lasciò parlare.

Mi predisse alcuni avvenimenti della mia vita. Già parecchi si sono avverati. Tra gli altri, quello che sarei stato vescovo.[3] Ed altre cose, terribili…

In Paraguay, narrai a mio fratello sacerdote l’affermazione di Don Orione, che l’Italia non sarebbe entrata in guerra prima della sua morte.

Nel marzo 1940 i giornali comunicarono la morte di Don Orione. Mio fratello tagliò l’articolo, me lo mandò. Don Orione era morto il 12 marzo 1940; il 10 giugno 1940, meno che tre mesi dopo, l’Italia entrava, disgraziatamente, in guerra.

NOTA

Gli Orionini in Paraguaye l’olocausto di Mons. Bogarin

Il 1° di agosto 1976, in seguito a contatti già presi da Don Zambarbieri prima e da Don Terzi poi, i Figli di Don Orione entravano ufficialmente nel Paraguay per assumere la conduzione di ben tre parrocchie – Desmochado, Mayor Martinez e Gral Diaz – nella Diocesi di San Juan Bautista de la Misiones.

Il Vescovo Mons. Ramon Bogarin Argaña aveva con visibile emozione consegnato ai nostri Padri Angel Pelizzari e Julian Jara le tre suddette chiese situate sulla sponda paraguaiana del fiume Paranà, di fronte al Santuario di Itatì, soddisfatto di aver compiuto un dovere da tanti anni sognato e per varie ragioni sempre procrastinato. E richiamandosi a un lontano ma indimenticabile incontro di gioventù con Don Orione aveva esclamato, aprendo i segreti del suo cuore: «Le predizioni di Don Orione si sono compiute, e adesso non mi resta che aspettare la morte».

E infatti non poteva non aver presenti, allora, le parole pronunziate da Don Orione in uno scompartimento di treno fra Bra Bandito e Genova, nel lontano settembre del 1939 quando già la guerra lampeggiava sinistramente sull’Europa per poi coinvolgere il mondo intero.

Era presente anche Mons. Viola, Vescovo di Salto (Uruguay), che avrebbe poi confermato con giuramento quanto il nostro Fondatore predisse al giovane Ramón Bogarin, allora studente universitario alla Gregoriana di Roma. Gli aveva infatti detto di non tornare a Roma, ma di proseguire il viaggio per la Spagna, poiché si sarebbero subito chiuse le frontiere, e di salpare tosto con il primo piroscafo per il Sud America. Là, nella sua patria, il Paraguay, dopo alcuni anni di sacerdozio, sarebbe divenuto Vescovo, e avrebbe introdotti nella sua terra i figli della Divina Provvidenza e poco dopo… sarebbe morto!

Ebbene, un mese esatto dopo l’entrata degli Orionini in Paraguay,[4] da lui tanto caldeggiata e amorevolmente preparata, giunse la notizia: «Mons. Bogarin, Vescovo di San Juan, è morto per infarto cardiaco». In realtà, quell’infarto fu la conseguenza di qualcosa di più grave che veniva ad avallare la previsione di Don Orione.

Chi era Mons. Bogarin? Fu sacerdote tutto dedicato al suo ministero fino in fondo, con una responsabilità sorprendente, poi Vescovo zelante ed attivo. Costruì la sua chiesa diocesana con l’ardore di vero apostolo lasciando la cattedrale nuova, un seminario con annessa officina di lavoro manuale, una casa episcopale, un monastero di clausura, un centro di cultura religiosa e molte chiese parrocchiali nella sua diocesi. Da ultimo, realizzò il desiderio di avere i Figli della Divina Provvidenza in Paraguay.

«Se ha cumplido todo lo que Don Orione le dijera» (si è compiuto tutto ciò che Don Orione gli aveva detto) commentavano i presenti al funerale. Ciò si spiega considerando l’ultimo episodio della sua missione episcopale. Dopo la consegna delle tre parrocchie alla Congregazione orionina, Mons. Bogarin venne arrestato nell’Ecuador insieme ad altri Vescovi riunitisi per problemi pastorali. Al suo ritorno in patria una vera campagna si scatenò contro di Lui: stampa, radio, televisione intrapresero, potremmo dire, un reale bombardamento contro la sua attività, le sue opere, la sua persona. Morì d’infarto perché letteralmente il suo cuore non poteva resistere più.

[1] La testimonianza è datata Roma, 13 ottobre 1965; è conservata nell’Archivio Don Orione. E’ stata raccolta e scritta da Don Amerigo Bianchi e autenticata da Mons. Bogarin a Roma, durante il Concilio Vaticano II.

[2] Il Collegio Pontificio Pio Latino Americano fu fondato nel 1858. All’epoca dei fatti, aveva sede in Via Gioacchino Belli 3 e vi era direttore il gesuita Padre Lino Angelo Tomé.

[3] Fu ordinato vescovo il 19.5.1955 e trasferito alla diocesi di San Juan de las Misiones il 19.1.1957, ove rimase fino alla morte.

[4] Morì il 3 settembre 1976; era nato a Ypacaraì, il 30 marzo 1911.