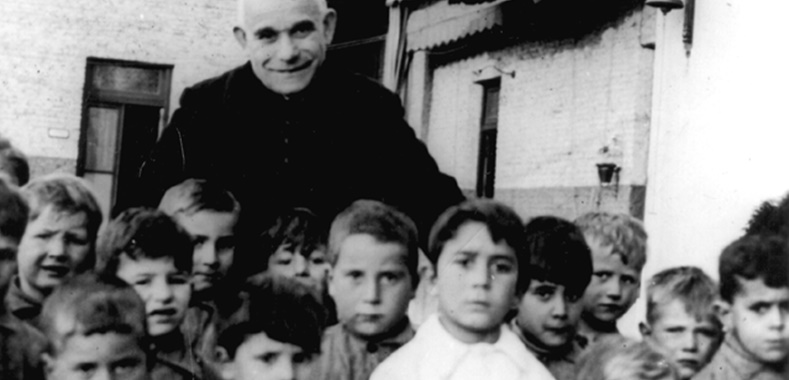

LA PATERNITA' DI DON ORIONE.

Come Don Orione fu padre nel rapporto educativo? Con quali caratteristiche espresse la sua paternità?

LA PATERNITÀ DI DON ORIONE.

COME DON ORIONE FU PADRE.

Relazione di Don Flavio Peloso

Roma - Convegno Gruppi Studi Orionini, 5 giugno 2019

PREMESSA 1

Oggi si parla molto di carismi, ma poco dello Spirito che dona i carismi.

Senza la vita nello Spirito, il carisma e i carismi si riducono a ideologia, valori, comportamenti, tradizioni. E anche il discorso sull’educazione e sulla paternità di Don Orione si riduce a indicazioni di metodo, a regole, a comportamenti.

“È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla” (Gv 6, 63). Dottrina, valori, comportamenti… sono segni sacramentali del carisma, ma senza la personale relazione nello Spirito, non sono pienamente comprensibili e vivibili. Di qui, viene l’importanza di vivere e sostenere autentica vita spirituale negli educatori.

PREMESSA 2

C’è una paternità di natura, basata sul rapporto biologico (il padre e la madre). È l’analogatus princeps cui fare riferimento nei suoi archetipi antropologici essenziali (sorgente della vita, nutre, accoglienza, amore incondizionato, autore (auctor) che e-duca, fa crescere la vita

C’è una paternità di grazia, basata su un rapporto spirituale (qui prendiamo in considerazione soprattutto quella proveniente dalla relazione con Dio; sacerdotale, religiosa e simili). Deve rimanere consapevole della gratuità dei figli che sono dati e della gratuità con cui deve fare il padre/madre. Ci sono aspetti della paternità naturale che sono unici e non scimiottabili.

C’è una paternità di ruolo, basata su un rapporto funzionale (educatore, insegnante, catechista, animatore…). Ha la sua pregnanza umana e ed educativa; evidentemente, da ruolo tende alla relazione, avendo per riferimento la paternità di grazia e di natura.

Nell’usare i termini padri/paternità occorre sempre avere presente la diversa condizione in cui la paternità si pone, anche alcuni tratti sono comuni. “I sacerdoti, i religiosi, le religiose considerano come la cura più sacra del loro ministero, come l’arte migliore, la cultura morale della fanciullezza. Ma la madre li precede in questo sacerdozio della famiglia: è ad essa che spetta aprire l’anima cristiana de’ suoi figli, dirigerne i primi pensieri, dar loro, per amor di Dio e del prossimo, quella educazione del cuore che nulla può sostituire”.[1]

PREMESSA 3

Noi parliamo ovviamente della paternità di Don Orione, ma altrettanto ovviamente riconosciamo in lui alcuni tratti di maternità. Ognuno di noi e ogni educatore deve essere chiaramente paterno o materno, ma ognuno di noi è anche chiamato anche a integrare nella sua struttura personale gli aspetti più tipici dell’altro sesso, non come frutto di confusione ma come risultato di comunione e arricchimento nella diversità.

1. L’uomo precede l’educatore

Don Orione fu un grande padre perché fu un “uomo” grande e “religioso” santo; questo lo portava ad avere autentico rispetto, cura e, quasi, devozione verso gli allievi o discepoli (figli) che Dio gli dava. Prima di guardare a come Don Orione fu padre, bisogna guardare a quello che egli fu, con la sua vita, i suoi valori e i suoi atteggiamenti. La paternità è innanzitutto una relazione/comunicazione tra persone per osmosi, per simpatia, per sintonia che produce confronto pedagogico, dinamismi creativi, nuove sintesi vitali, imitazione, sequela, sviluppo, e-ducazione.

“Don Orione era tutto per noi. Aveva le sue cose da fare, lo vedevamo passare, sostare un attimo con noi, scomparire nella sua stanza o uscire per qualche impegno. Ma lo sentivamo padre. Noi sapevamo che c’era, condivideva la nostra vita, si interessava, interveniva. Noi ci sentivamo sicuri nelle sue mani” (Don Clemente Perlo).

Don Orione fu un uomo straordinariamente capace di relazioni vere, appassionate, intelligenti, coinvolgenti, propositive. Egli non fu un elaboratore sistematico di pedagogia, ma pedagogo sì:[2] nelle relazioni educative viveva e offriva esperienze significative che poi si coagularono in uno stile e metodo, che egli chiamò “metodo cristiano-paterno”.

Filiberto Guala, uno dei giovani che beneficiò della paternità di Don Orione, ha ricordato: “Di Don Orione mi impressionava la sua capacità di attenzione: la persona con cui stava parlando era la più importante del mondo, in quel momento tutto il resto era niente, l’importante era quello lì davanti. Così faceva Don Orione con me, Quando ero davanti a Don Orione, egli era tutto per me: questo senso di unità era meraviglioso, dava confidenza a chi aveva davanti. Don Orione era uno che ti prendeva in mano. Aveva questa forza coinvolgente! E uno si lasciava prendere in mano con gioia. Nell’incontro con Don Orione, colpiva l’atteggiamento di fiducia e di libertà, le sue vedute ampie, libere da interessi piccoli, da beghe di paese. Mi incoraggiò molto nelle attività dell’Apostolato del mare, nonostante le difficoltà”.[3]

L’uomo precede l’educatore: Il metodo e le tecniche educative possono potenziare ma mai supplire né sostituire la qualità dell’uomo/donna che educa. Don Orione dice ai suoi chierici: “La pedagogia, per i mesi che starò a casa io, ve la farò io, giacché la pedagogia si può fare in tutte le ore della giornata; la si fa dalla cattedra; all’altare; si fa di giorno, si fa di sera alla buona sera”;[4] come a dire è la vita che diventa pedagogia.

2. Fu educatore paterno

"Il giovane, diceva Lacordaire, è sempre di chi lo illumina e di chi lo ama". Ed è così. Il giovane ha bisogno di persuadersi che siamo interessati a fargli del bene, e che viviamo non per noi, ma per lui. (…) Dimostratevi allegri e sereni, fate vedere che la religione non inselvatichisce, ma è fiore di gentilezza, e vi rende lieti e felici. L'esempio farà di più che le parole, e la benedizione del Signore compirà l'opera.”.[5]

A volte, anche l’educazione può entrare in una logica autistica centrata troppo sull’identità dei singoli soggetti (sia i padri e sia i figli) e meno sulla relazione/comunione/sviluppo interpersonale e spirituale. La qualità della paternità educativa dipende soprattutto dalla qualità di “charitas”, cioè la comunione con Dio e l’amore ai fratelli, il cui marchio di riconoscimento è la gratuità e il sacrificio.

Il guscio dell’egocentrismo, naturale nel bambino e acquisito nell’adulto, si schiude con il calore della carità.

È significativa la sfida di forza tra il vento e il sole raccontata da Esopo (VI sec. a.C).[6]

Don Orione raccomandava: “Che abbiano i giovani a trovare un soffio caldo di santo affetto che li attragga alla vita di perfezione che professiamo noi...che abbiano a sentirsi attirati dolcemente”.[7]

Don Orione ne era ben convinto. Egli era “bollente” e per questo sapeva accendere nei cuori quel fuoco che una volta acceso non si spegne più. I figli – ragazzi o adulti che fossero - accanto a questo padre prendevano fuoco. Plutarco[8] diceva che il fanciullo non è un vaso da riempire bensì un fuoco da suscitare.

Cesare Pisano, giovane cieco alla scuola di Don Orione, scrisse che la vicinanza di Don Orione “agiva sovra il mio spirito come un potente fuoco di carboni su un pezzetto di legno verde, che in esso è gettato, che al principio suda, fa fumo, ma alla fine si converte anch’esso in fiamma. Difatti, da principio ero tentato di giudicare fanatismo tutta la venerazione di cui vedevo circondato Don Orione. Ma a poco a poco, mi fu dato capire che la venerazione di cui era circondato Don Orione aveva per causa una vita di fede, di speranza, di carità, di sacrificio, di rinunzie, di bontà, di benevolenza, di compassione, di fortezza, di giustizia, di longanimità”.[9]

Il padre è colui che dà sicurezza nell’affrontare le difficoltà, colui che spinge al futuro. “Ricordo – testimoniò Filiberto Guala - la sua spinta alla disponibilità nell’affrontare qualunque impresa. Un bel giorno lui mi disse: Tu farai grandi cose nella vita. Io ti chiedo un impegno: quando ti diranno che devi fare una cosa molto difficile, e tutti dicono di non farcela, e ti dicono che non c’è nessun altro che la possa fare, in coscienza tu la devi fare”.[10]

3. La paternità di Don Orione fu religiosa

La paternità di Don Orione è “religiosa”, cioè piena e permeata della sua relazione con Dio. Tanto che lui definisce il rapporto educativo “paterno” e “cristiano”. “Padri… madri… figli… fratelli… nel Signore”: indicava così l’habitat e il clima dell’educazione, della comunità educativa.

Nella famosa lettera dell’11 febbraio 1922, scrive: “Fondamento del sistema non solo deve essere la ragione e l’amorevolezza, ma la Fede e la religione cattolica praticata, e il soffio di un’anima e di un cuore di educatore che ami veramente Dio e lo faccia amare, dolcemente, insegnando ai giovani le vie del Signore”. Giunge ad affermare che “La scuola nostra dovrà essere rispettata come una chiesa, e da noi trasformata in una cattedra di ministero sublime, in una palestra di vero apostolato”.[11]

Don Orione così si esprimeva: “Bisognerà prevenire e premunire la gioventù… per portarla a vita pratica cattolica e salvarla. La buona riuscita sarà assicurata se noi li educheremo a coscienza, e se formeremo in essi un solido fondamento di fede, e una volontà e un carattere forte e sinceramente cristiano. Ma bisogna avere noi il cuore pieno di Dio e saper educare a Dio il cuore dei giovani, perché è il cuore che governa la vita. Curatene lo spirito, coltivate la loro mente, educate il loro cuore! Studiate i vostri ragazzi, osservateli, meditateli…”.[12]

Non mi fermo a dire quanto fosse “religioso” Don Orione. Mi pare importante affermare come la religione/religiosità siano imprescindibili per capire e rivivere la paternità di Don Orione. La religiosità

- configura il padre, e tutto il suo modo di essere padre, cioè il suo metodo educativo.

- fornisce i valori di riferimento; “il Vangelo è il più sublime trattato di didattica e di pedagogia che esista, metodo pieno di alta e di popolare semplicità”;[13]

- guida l'affettività secondo lo spirito di famiglia, l’amore-agape, “un'agape fraterna in cui ciascuno offra, invece di prendere";[14]

- dà la radice/sorgente vitale della dignità e unicità del “figlio”: figlio di Dio;

- dà una visione dell'uomo della persona nella sua totalità e porta a prendere in cura anche la parte più intima e profonda del figlio, le sue domande esistenziali di senso, dove solo Cristo e la grazia sono luce e forza pienamente adeguate all’uomo.

Come l’uomo senza Dio (e religiosità) è diminuito, a una dimensione, così senza la religione è diminuito sia l'educatore che l'educando.

Don Orione non perdeva occasione per ribadire l’importanza della vita sacramentale e di pietà: “La Confessione e la Santa Comunione siano frequentissimamente consigliate ai nostri giovani. Ogni giorno sente il corpo il bisogno del suo cibo, e non sentirà l’anima il bisogno del suo Pane, del Pane vivo disceso dal cielo? Il giovane sarà onesto se sarà pio, se frequenterà bene i Santi Sacramenti…: la religione deve essere come un alto raggio di luce che illumina, che riscalda, che fa bene, che è desiderata e che dà vita”. [15]

4. La paternità di Don Orione fu amorevole

È l’atteggiamento abituale di chi, nel rapporto educativo, è ispirato interiormente da benevolenza e si esprime esteriormente con modi improntati dall’affetto “radicale”, tipico di un padre o madre o fratello “nel Signore”.

Don Orione in una raccomandazione sul modo di educare mette in fila tre tratti inscindibili: “Usare coi giovani carità, amorevolezza e benevolenza”.[16]

"Senza l'amore di Dio tutto si fa freddo e stentato e pesante; ma con l'amore di Gesù Cristo e per l'amore di Gesù Cristo tutto diventa soavissimo e desiderabile".[17]

“Bisogna, sopra tutto, cercare la corda sensibile del cuore, e prenderli dal lato del cuore. Dio poi farà il resto”.[18]

A Don Biagio Marabotto, dopo averlo assicurato la sua piena fiducia, gli chiede: “in qualche cosa, ti vorrei vedere meno incantato e più fattivo, e ti vorrei vedere più veneziano che genovese. E anche amerei che tu avessi in mano di più il cuore dei tuoi ragazzi per meglio poterli dare al Signore, e questo devi farlo, pregando, unendo in te il dolce e il severo insieme. Chiamarli, avvicinarli di più, far loro comprendere che si vuole il loro bene, il loro vero bene, morale educativo, professionale e cristiano. Il giovane, ricordalo, è sempre di chi lo illumina e lo ama: è di chi è sincero con lui.”.[19]

“L’educazione soave e cristiana tutto ottiene poiché cerca le vie del cuore”.[20]

“Studiate i vostri ragazzi, osservateli, meditateli! Osservare, meditare, prendere appunti, e incoraggiare qualunque profitto, e abbiate un vero e fraterno zelo pel profitto di ciascuno, e che ciascuno veda che vi interessate di lui con premura, come con amorevolezza come d’un fratello”.[21]

"Se i nostri Sacerdoti avessero 'cuore di figli' amanti Iddio, regolerebbero i cuori di giudici verso sé stessi e il cuore di padri verso gli alunni!".[22]

5. Il modello famiglia

Nel concepire le scuole, le opere di carità, una associazione, una comunità religiosa, per Don Orione era centrale il modello famiglia, con gli atteggiamenti umani, spirituali e pratici propri della famiglia. I suoi paradigmi erano principalmente la famiglia naturale e la famiglia di Nazaret, come archetipo umano e religioso.

Scrivendo a don Pensa e ai suoi collaboratori, il 5 agosto 1920, raccomanda di “avvicinare il cuore dei giovani e farsi ragazzi con essi” di “prendere in mano, con grande riverenza, l'anima dei giovanetti, come farebbe un buon fratello maggiore con i fratelli più piccoli”, di ricorrere continuamente ad “esortazioni paterne, con l'anima piena di sincero affetto, di portare i loro cuori a Dio”. [24]

La famiglia, quella naturale e quella di grazia, ha per caratteristica di essere "data" da Dio, per questo va accolta e vissuta con senso di riconoscenza e di sacralità. In essa si è padri-figli-fratelli e non servi-funzionari.[25]

Mancando lo spirito di famiglia, che è di più del “senso di appartenenza” di cui molto si parla oggi, ne risente sia la comunità e sia il proprio "io", perché mancherebbe quella stabilità e totalità del rapporto vitale io-noi dato dalla comunità-famiglia.

6. “Aver cura”

Chiesero al famoso etologo Konrad Lorenz: Può definire con quattro parole l’uomo maturo? Sì, bastano anche tre parole: chi ha cura.

I care. “C'è una bestemmia da fuggire e una giaculatoria da usare. La bestemmia è: 'Io non c'entro, non tocca a me!'. La giaculatoria è 'Vado io!' ".[26]

La famiglia (comunità educativa) sviluppa la solidarietà, la responsabilità, la creatività, la solidità del proprio valore, l’efficacia di progetti e risultati.

Esemplare è la cura di Don Orione con quel gruppo di giovani universitari che aveva radunato a Genova, quelli per i quali organizzò anche il “ritiro minimo” a Villa Solari.

Don Terzi ricorda: “Don Orione si presentava ai giovani laici in atteggiamento umano e accogliente e soprattutto sinceramente umile. Sapeva subito interrompere ogni sua preoccupazione e cruccio e nasconderli con un bel sorriso, appena un giovane si introduceva da lui”.

Don Orione raccomandava ai padri: "Amateli nel Signore come fratelli vostri, prendetevi cura della loro salute, della loro istruzione e d'ogni loro bene: sentano che voialtri vi interessate per crescerli ".[27] La cura educativa si esprime in una cura di tutta la persona come avviene nei rapporti familiari.

Sempre a riguardo degli atteggiamenti che scaturiscono dallo spirito di famiglia è utile quanto scritto da Don Orione alle madri (o padri, o sacerdoti, o educatori dei giovani).

“Si sono scritti dei grossi libri sulla educazione e si scriveranno chissà quanti volumi su questo importante ed inesauribile soggetto. Ma in tutti quelli che ho letti ed analizzati, io non ho trovato nulla che equivalga la ricetta che vi mando, madri ansiose per le anime dei vostri figli. Qualunque sia il fanciullo che volete rendere buono e virtuoso: fate il bene davanti a lui, fate del bene a lui stesso, fate fare del bene a lui… Tenete il vostro figlio a questo regime, tenetelo pazientemente e costantemente in quest'atmosfera di bene da vedere, di bene da ricevere, di bene da fare: egli non resisterà, e diventerà quale lo vorrete”.[28]

7. Paternità compassionevole. “Prendi l’amico tuo con il difetto suo”.

Un’altra caratteristica che mi pare fortemente presente e rimarcata nello stile educativo di Don Orione riguarda la compassione e, di riflesso, sincerità – lealtà.

Chi è l’amico? Colui con il quale posso sbagliare senza essere bocciato?

Chi è il padre/madre? Colui con il quale posso sbagliare senza essere rifiutato.

Essere paterni (materne, fraterni) significa creare un rapporto schietto e sincero, senza “spaventarsi dei difetti”,[29]che permetta di accogliere anche i limiti, che diversamente si infosserebbero o porterebbero a comportamenti di difesa non più trasparenti, sinceri, fiduciosi.

È emblematica questa lettera Di Don Orione a un tal Federico, che aveva intrapreso una vita disordinata, per dirgli “Tu devi voltare pagina”, con sincerità e rispetto.

“Io vengo per avion ad incoraggiarti al bene: io ti amo tanto e vengo in cerca piuttosto delle tue buone qualità che dei tuoi torti, affidandomi piuttosto alla speranza che tu vorrai migliorare la tua condotta anziché a funesti presentimenti: Don Orione non vorrà mai avvelenare le piaghe, ma le vuole lenire con l’olio del buon samaritano. E dunque, caro mio Fede (!), come vai col Signore? Ti sei confessato?

Ti prego, caro Fede, di scusarmi, se vedi che prendo parte sincerissima all’andamento della tua vita e al tuo vero bene. Tu devi rimanere fedele alla religione e al nome onorato della tua famiglia. Ti raccomando di lasciare certi posti e di separarti da alcuni tuoi compagni la cui compagnia non è affatto conveniente per te, per le ragioni che tu comprendi. È una risoluzione che devi fare, una risoluzione forte, di cui non ti loderò mai abbastanza e che ti salverà. Non essere un giovane mondano, vittima della corruzione. Fede, caro Fede, tu devi voltar pagina. Devi ritornare quel bravo figlio che eri un giorno: Iddio sarà con te; e ti aprirà innanzi un orizzonte di felicità e di benedizioni. Vedi come ti parlo!

Quando tu trovassi le mie lettere troppo severe, potrai gettarle nel fuoco. Ma se senti in esse la voce di chi ti ama, ascoltala, caro Fede”.[30]

Amore e inclusione, prossimità e abbattimento delle distanze non significa essere tutti uguali; significa essere tutti amici.

Paternità non significa trattare tutti allo stesso modo, ma trattare tutti da figli.

Così pure la fraternità è trattare tutti da fratelli: “prendi il fratello tuo con il difetto suo”.[31]

È proprio dell’atteggiamento vitale di un padre-fratello accogliere, amare e crescere il figlio come è, perché è, perché è figlio. Ricordo sempre che il nome del nostro confratello Jean-Clement Somda significa “preferisco il mio fratello cattivo”.[32]

Dona sicurezza vitale a un figlio sentirsi accolto, ed esserlo realmente. “Noi saremo sempre amici”, disse don Bosco a Orione sedicenne.

ESPRESSIONI DELLA PATERNITA' DI DON ORIONE

Raccogliamo alcuni frammenti di vita.

Studiando Don Gaspare Goggi, mi sono incontrato con i primi e fondamentali documenti della paternità di fondatore vissuta da Don Orione nei confronti di Gaspare Goggi ed è il primo gruppetto di figliuoli a lui affidati nella primissima comunità formativa nell’appartamento prima a Genova e poi a Torino. Veramente si respira il padre che scrive, commenta, orienta, motiva, corregge, incoraggia.

All'aspirante Davide Sacco di Noto, Don Orione risponde: "Le mie regole voi non le conoscete, ma voi conoscete la mia vita e il fine per cui lavoro: niente per me, tutto per Dio e per la Santa Chiesa Romana, e qualunque sacrificio per farmi santo e salvare e consolare le anime dei miei fratelli. Un cuore senza confini, perché dilatato dalla carità del mio Dio Crocifisso".[33]

Gaetano Piccinini, ragazzetto di 12 anni, orfano della Marsica, era gravemente malato di polmonite... Don Orione gli dà il suo letto, va a vederlo più volte, anche di notte, se tossiva, se stava male, se aveva qualche bisogno...

Da Palermo, in mezzo ai tanti problemi, il 10 marzo 1909 scrive ad un ragazzo di Tortona di 12 anni, orfano e ammalato: "Caro Venturi, presto verrò a trovarti; vedi, il tuo Direttore ti ricorda da Palermo...". Quel ragazzo morì dopo qualche giorno. Se ne è andato con quel “bacio” confortante di Don Orione.

Il viaggio con Ignazio Silone è l’icona meglio dipinta della paternità di Don Orione: è umile, compatisce, capisce, famigliarizza, racconta di sé, di problemi e progetti... spedisce centinaia di cartoline da Genova perché tanti ricevessero un pensiero che “forse sarà l'unico augurio che riceveranno!”.

Il 25° di Messa e le cure al chierico Basilio Viano morente: "facendo quegli uffici, umili sì, ma santi, che una madre fa con i suoi bambini" (L I, 192).

Al chierico Antonio Ruggeri, dopo la morte del padre, dice con naturalezza: "ora sarò io tuo padre!".

A Maurilio Silvani: “Non avere timore a parlarmi perché nel Signore io ho almeno il desiderio di amarti nell’amore suo come se fossi tuo padre e tua madre”.[34]

In una immaginetta del Natale 1939, scrive: "Gesù, voglio essere la felicità del tuo Cuore; voglio essere la consolazione della tua Chiesa: voglio fare la felicità di quelli che mi stanno attorno e che mi avvicineranno. Fiat! Fiat! Don Orione".[35] È la sorgente della sua paternità religiosa.

"Don Orione godeva di stare in mezzo ai suoi figli". L’hanno detto molti testimoni: "Si sentiva che aveva il piacere di stare con noi e noi avvertivamo il piacere di stare con lui" (Clemente Perlo). Anche quando arrivava da lunghi viaggi, stanco, con mille pensieri... era pronto al mattino presto in cappella; ci teneva a stare in refettorio insieme, a dare la 'buona notte', a raccontare di sé, dar notizie, insegnamenti...; si ritrovava alla sera con i confratelli sacerdoti in serena fraternità nella saletta comune.

Sapeva scherzare e tenere allegro il clima in casa. Ricordiamo quelle sequenze del film "Qualcosa di Don Orione": gioca con i chierici, canta ingenuamente una canzone popolare, fa l'improvvisata della banda dietro la porta a Don Sterpi...

Per far sorridere Don Orlandi, in crisi di depressione, appena arrivato al Paterno da un viaggio, va in camera sua e si mette a raccontare e scherzare ed anche a cantare la canzone di Pasqualone... finché giunge la risata liberatoria del confratello![36]

Frate Ave Maria, giovane cieco, era da poco al Paterno. Don Orione, alle sue spalle, gli chiude gli occhi e cambiando voce gli chiede: "Chi è?". E l'altro: "E come faccio, se mi chiudi gli occhi!". Uno a uno, quanto a santa ilarità!

A Don Giuseppe Curetti, sacerdote cieco, toccava sulla spalla e si ritraeva in silenzio... Don Curetti lo cercava a tentoni qua e là... Don Orione si scansava, giocava... poi si faceva trovare, in un abbraccio, con grande esultanza di Don Curetti per quel gioco sempre nuovo.

Scherzava su Fantin, anziano fratello coadiutore, suo autista, sempre in talare, con segreta speranza di diventare prete: "E' vero che al mattino studi latino, a mezzogiorno filosofia e alla sera teologia? Ah! come sono maligni questi giovani!". Però, un giorno, andati presso una famiglia genovese per celebrare Messa, quando chiedono anche a Fantin se deve celebrare Messa... interviene pronto Don Orione: "No, no! Lui, per la Messa è già a posto". E lo toglie dall'imbarazzo.

"Santo triste, tristo santo!". "Non si può fare del bene stando col muso, con la malinconia... con la faccia da quaresima! Imitare la serena e santa ilarità e piacevolezza dei santi...".[37]

"Voglio essere il santo dei canti e dei balli. Ci sarà il ballo in paradiso? Il Signore mi farà un reparto speciale per non disturbare i contemplativi".[38]

Gli Esercizi spirituali annuali erano una vera festa di fraternità, da tutti attesa. Don Orione invitava per tempo: "venite staremo un po' insieme..."; vi parlava con libertà, confidenza; informava. L’emblema dello spirito di quei giorni era il salmo "Ecce quam bonum!" che voleva si cantasse per tre volte alla fine degli esercizi, prima di lasciarsi.[39]

Sapeva correggere con parole e gesti forti: bruciò il divano sui cui vide seduti dei chierici a Villa Moffa. A Campocroce, bruciò il pallone con cui i chierici perdevano tempo.

Sapeva godere ed esaltare il bene e i successi dei suoi figli... virtù, santità, capacità, opere, ecc. con approvazione e fierezza di padre.

Quanto insisteva, ed era abituale, sull'uso dell'aggettivo "nostro": niente possessivo "mio", "tuo", tutto in comune! L'accaparrarsi qualcosa, il tenere qualcosa per sé... era uno dei peccati e motivi più gravi di scandalo…

I modi paterni

A Don Risi (piuttosto severo e duro): "Riprendetelo, rimproveratelo, ma non sbranatelo!".

A Don Cremaschi, al quale raccomandava di essere meno "nonno" e di correggere energicamente i novizi: "ma terminate sempre con una parola buona, di incoraggiamento".

Con i ragazzi: "Lodateli in pubblico e correggeteli in privato".

"Voi, che avete studiato insieme... praticato lo stesso cammino... pianto... combattuto le stesse prime battaglie... È bene che continuiate a tenervi spiritualmente uniti, e che vi scriviate e amiate a vicenda: la vostra è la vera fratellanza secondo lo spirito di Dio. La lontananza dai luoghi - ora che vi trovate sparsi su diversi campi di lavoro - non vi deve dividere perché siete e dovete essere una cosa sola in Gesù Cristo". Così, Don Orione esortava i chierici in tirocinio. Ed aveva raccomandato, due righe prima, di fuggire sentimentalismi ed amicizie particolari perché "chi più fugge le amicizie particolari, più gode dell'amicizia vera"![40]

[1] Scritti 92, 150. Don Orione parla di sacerdozio della famiglia!

[2] Si vedano i due studi di Angelo Bianchi: Don Orione, educatore ed educazione in Don Orione e il Novecento. Atti del Convegno di Studi (Roma 1-3 marzo 2002), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 199-228; L’educazione cristiana nell’opera e nella riflessione di Don Orione in San Luigi Orione. Da Tortona al mondo, Atti del Convegno di Tortona, 14-16 marzo 2003, Ed. Vita e Pensiero, Milano 2004, p.153-170.

[3] Sono le parole di un’intervista che gli feci il 20 maggio 1999, riportata in Filiberto Guala. L’imprenditore di Dio, Documenti e testimonianze, Piemme 2001, p.163. Filiberto Guala fu monaco trappista, ma ancora prima fu importante manager, presidente di INA-Casa, direttore e amministratore della Rai, personaggio di spicco del laicato torinese.

[4] Parola VII, 94.

[5] Don Orione, II, 201.

[6] Esopo fu scrittore greco del VI sec. a.C. È conosciuto soprattutto per le sue Favole. Un giorno il vento e il sole cominciarono a litigare. Il vento sosteneva di essere il più forte e a sua volta il sole diceva di essere la forza più grande della terra. Alla fine decisero di fare una prova. Videro un viandante che stava camminando lungo un sentiero e decisero che il più forte di loro sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a togliergli i vestiti. Il vento, così, si mise all'opera: cominciò a soffiare, e soffiare, ma il risultato fu che il viandante si avvolgeva sempre più nel mantello. Il vento allora soffiò con più forza, e l'uomo chinando la testa si avvolse una sciarpa intorno al collo. Fu quindi la volta del sole, che cacciando via le nubi, cominciò a splendere tiepidamente. L'uomo che era arrivato nelle prossimità di un ponte, cominciò pian piano a togliersi il mantello. Il sole molto soddisfatto intensificò il calore dei suoi raggi, fino a farli diventare incandescenti. L'uomo rosso per il gran caldo, guardò le acque del fiume e senza esitare si tuffò. Il sole alto nel cielo rideva e rideva! Il vento deluso e vinto si nascose in un luogo lontano.

[7] Riunioni 83; e lamentava che “Alle volte invece trovano un soffio di aria gelida, che fa come la brina...sui teneri germogli primaverili...brucia e sterilizza ogni santo desiderio”.

[8] Scrittore e filosofo greco-romano vissuto dal 46 al 125 d.C.

[9] Lettere V, 247-249.

[10] Filiberto Guala. L’imprenditore di Dio, Documenti e testimonianze, Piemme 2001, p.161.

[11] È una lettera pedagogica di fondamentale importanza; Lettere I, 307-317.

[12] Scritti 51,20ss

[13] Scritti 51, 28.

[14] L I, 311.

[15] Lettera del 21 febbraio 1922, su “L’educazione cristiana della gioventù”; Scritti 51,20ss

[16] Scritti 56, 155.

[17] L I, 438.

[18] Scritti 32, 259.

[19] Scritti 32, 9.

[20] Scritti 78, 3.

[21] Scritti 51, 27 e 82, 139.

[22] Parola III, 33s.

[23] Scritti 51, 21.

[24] L I, 237ss.

[25] È sempre illuminante la descrizione della tipologia del religioso servo e del religioso figlio; Sui passi di Don Orione, 281-283.

[26] Riunioni 187.

[27] Lettere II, p.558

[28] Don Orione. Intervista verità, p.91.

[29] Vita di don Sterpi, 1961, 1 70

[30] Lettera da Buenos Aires, 19 ottobre 1934; Scritti 47, 218

[31]”Prendi l’amico tuo col vizio suo”; Riunioni 77. “Alter alterius onera portate!. Nessuno è senza difetti”; Riunioni 67. “Vogliate sempre bene a questi vostri fratelli! Non pretendete che siano senza difetti per amarli; non c'è nessuno senza difetti!”; nell’ultima Buona Notte, Parola XII, 135. Occorre accogliere senza spaventarsi dei difetti. “Senza difetti non c’è nessuno, ma dobbiamo compatirci e sopportarci a vicenda”; Scritti 29, 270. “Senza difetti non c’è nessuno a questo mondo, compatitevi, amatevi, sopportatevi”; Alle PSMC III, 58.

[32] Il nome Sãabifaasa, in lingua dagarà (Burkina Faso), si traduce letteralmente “preferisco (sa) il figlio (bi) cattivo (faa) di papà (sãa)”, il cui senso concreto e immediato è “preferisco mio fratello cattivo”, cioè devo amare, anzi preferire, il mio fratello anche se cattivo.

[33] Scritti 102, 32.

[34] Scritti 42, 138

[35] MdO 19, p.8.

[36] Don Orlandi, beneficiato della paternità di Don Orione, ha scritto tanti ricordi nel La gioia del bene, MdO 19.

[37] Scritti 57-77.

[38] DOLM 2142.

[39] Lettere I, 409ss.

[40] Lettere I, 301s.